La infancia es uno de los momentos del curso de vida más importantes de un ser humano, en ella suceden muchos de los acontecimientos que van a marcar el resto de la vida de un individuo y se conforman los aspectos biopsicosociales.

Muchas de las decisiones que se toman con respecto a los cuidados de los niños dependen en gran medida de los padres o cuidadores primarios, por tanto, las características que los adultos tengan con relación a su propio estilo de vida condicionarán las decisiones que deban tomar con respecto a sus hijos.

Es importante que, para que se desarrollen niños plenos y saludables, estos crezcan en un ambiente donde existan buenas relaciones familiares, donde se sientan queridos por sus padres, y reciban educación, alimentación y servicios de salud de calidad, entre otros aspectos.

Alicja. (2019). Cuidado de niños [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2Kaehst

“Brindar al niño oportunidades para un desarrollo adecuado es el legado más importante que se puede

ofrecer a la humanidad.

La vigilancia del desarrollo comprende todas las actividades

relacionadas con la promoción del desarrollo normal y la detección de problemas durante el

desarrollo en la atención primaria de la salud.

Es un proceso continuo y flexible, que incluye

información de los profesionales de salud, padres, profesores y otros” (Organización Panamericana

de la Salud, 2011, p. 9).

Por ello, tu labor como personal de salud es fomentar estilos de vida saludables a lo largo de todo el curso

de vida, considerando que los buenos y malos hábitos se forman desde que un ser humano se encuentra en

desarrollo intrauterino.

A lo largo de esta unidad, revisarás las generalidades de la infancia que abarca de los cero a los nueve

años, incluyendo:

► Los periodos de transición

► La situación de salud en la actualidad

► Los problemas críticos

► Las acciones de promoción y prevención de la salud en este grupo de la población.

Identificar las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que se aplican en México, con el fin de fomentar estilos de vida saludables durante el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas.

El término “curso de vida” se refiere a uno de los tantos modelos que se tienen en la actualidad para explicar la manera en que se relacionan las características de vida de varios individuos, así como la forma en la que éstas repercuten en las decisiones que pueda tomar un nuevo ser humano. En palabras más específicas, es un modelo cuyo objetivo es “analizar cómo los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales moldean o configuran tanto las vidas individuales como los agregados poblacionales, denominados cohortes o generaciones” (Blanco, 2011, p. 6).

El modelo de curso de vida tiene básicamente tres ejes:

|

Eje |

Concepto |

|

|

Trayectoria |

Se refiere a la línea o carrera que se lleva a lo largo de toda la vida, la cual puede variar y cambiar de dirección, grado y proporción. |

|

|

Transición |

Hace referencia a cambios de roles, estado, posición o situación, y no es predeterminado o predecible, por ejemplo: cambio de un estado biológico a otro, entrada y salida del sistema educativo, del mercado laboral o del matrimonio; etcétera. |

|

|

Turning point o punto de inflexión |

Se refiere a eventos que producen modificaciones fuertes, los cuales se traducen en virajes en la dirección del curso de vida, por ejemplo: la muerte de algún familiar, la enfermedad de alguno de los cuidadores primarios, etcétera. |

|

Elaboración propia, con base en Blanco. (2011). Tres ejes del modelo de curso de vida [tabla].

Es decir, cuando dos individuos deciden unirse y formar una familia, comienzan a relacionar distintas trayectorias de vida que influirán en las decisiones sobre el estilo de vida que le van a fomentar a cada uno de sus hijos; a su vez, desde que nace un nuevo ser, éste presentará distintas transiciones a lo largo de su curso de vida, por ejemplo:

Transiciones en la infancia

Durante cada una de estas transiciones, el infante sufrirá cambios en su alimentación, en el desarrollo de habilidades motoras, en la incorporación al sistema educativo y en la socialización que deberá ir desarrollando. Lo más adecuado es que todo esto lo logre sanamente, y con acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud que le permitan desarrollar un curso de vida saludable.

Infortunadamente, muchas veces esto no es posible, debido a que se pueden presentar algunos puntos de inflexión; por ejemplo, si el padre o la madre fallece, muchas veces alguno de los hijos toma el rol del cuidador acaecido y, por lo tanto, es probable que su curso de vida tome otro rumbo.

La infancia es un momento vital para el desarrollo psicológico, biológico y social de un individuo, ya que de ésta dependen: la calidad de vida, el tipo de enfermedades que podría padecer, el estado de salud mental y todo lo que repercutirá en un individuo a lo largo del curso de vida. “Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la vida de un niño y a la calidad de esos años” (UNICEF, 2005, p. 3).

A pesar de que el concepto de infancia ha tenido diversas apreciaciones dependiendo del carácter histórico y cultural, la definición más aceptada y utilizada es la que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), misma que la dividió en dos fases.

Elaboración propia, con base en Organización Mundial de Salud. (2013). Primera y segunda fase de

la infancia [esquema].

Se hace hincapié en la primera infancia, ya que es el periodo más crítico durante el crecimiento de un individuo. Aquí, ocurre el mayor desenvolvimiento; además, el desarrollo prenatal y los primeros años de vida tienen una influencia vital en la salud y en los resultados sociales (Organización Mundial de la Salud, 2013, p. 11).

Durante esta fase, se presenta la adquisición y perfeccionamiento de las funciones por integración biológica, social y psicológica, mismas que están determinadas por factores genéticos y ambientales.

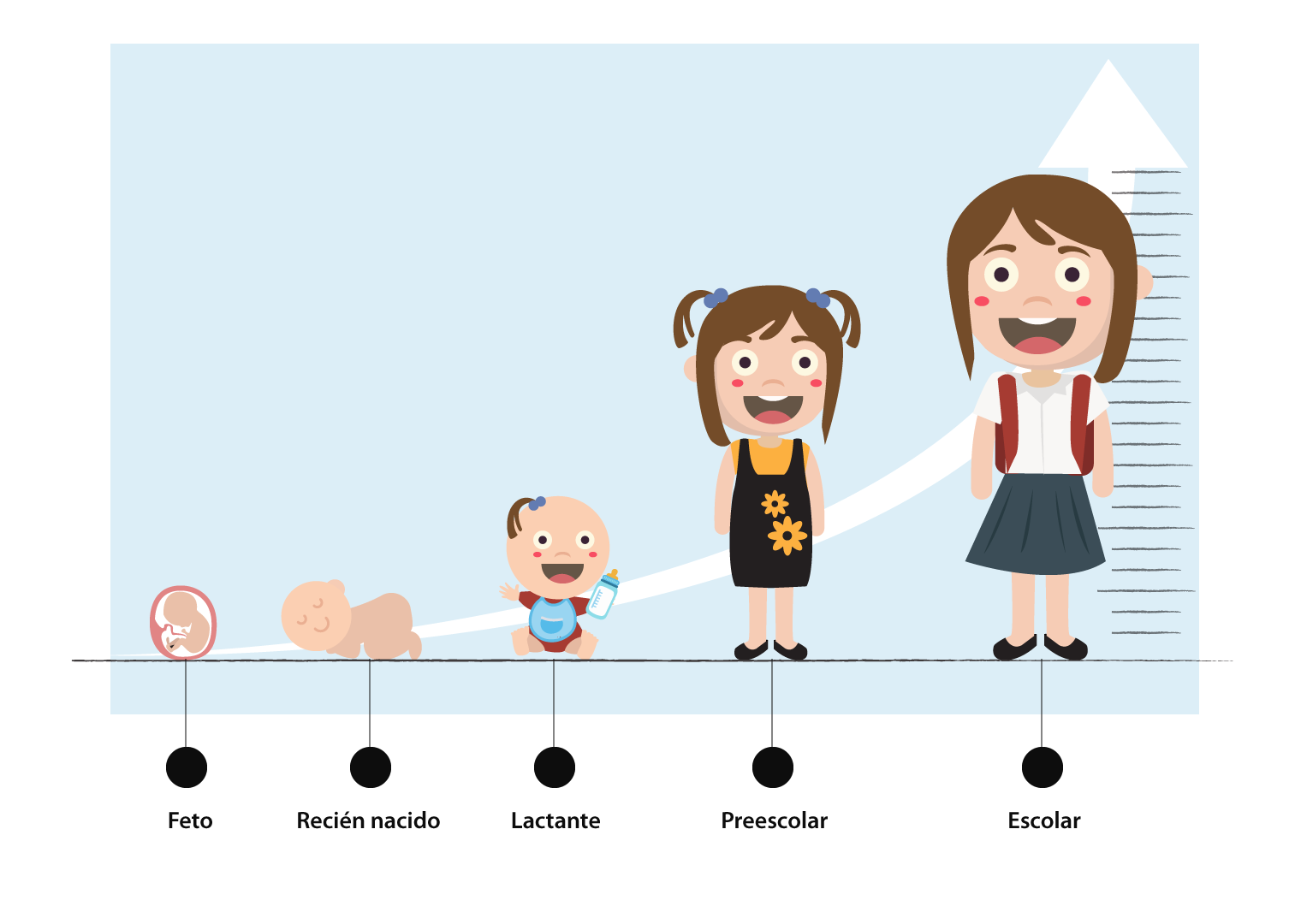

De acuerdo con Kliegman (2016), la infancia se subclasifica en cinco periodos vitales:

Periodo que va desde la concepción al nacimiento, y comprende el periodo embrionario y el fetal. En el primero, ocurre la organogénesis, en el segundo, hay un rápido aumento de tamaño y adquisición de las funciones.

Skitterphoto. (2014). Embarazo [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2E27VsH

Comprende los primeros 28 días de vida extrauterina. Hay una crisis de adaptación al medio y representa el periodo más vulnerable para la supervivencia del niño, por lo tanto, en este periodo existe una alta morbilidad y mortalidad.

Joffi. (2011). Recién nacido [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2YAsnev

Comprende desde los 28 días de vida extrauterina hasta los 24 meses de edad. Se divide

en lactante menor (del mes a los 12 meses de edad) y lactante mayor (de los 12 a los 24

meses). El crecimiento del sistema nervioso es más rápido en relación con el mayor

desarrollo físico, emocional, conductual y cognitivo; además, la leche es el alimento

principal.

Al finalizar este periodo, el lactante lleva una alimentación compleja, cuadruplica su

peso y aumenta 2/3 su talla.

PublicDomainPictures. (2012). Lactancia materna [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2OFSJI6

Comprende de los dos a los seis años. Se caracteriza por una disminución de la velocidad de crecimiento y la ganancia de peso. El infante comienza a buscar la independencia, amplía el contacto social, explora el mundo, aumenta sus conocimientos y progresa en su lenguaje. Los incrementos de peso y talla son de 2 kg y de 6 a 7 cm por año.

DayronV. (2016). La infancia [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2STMaQV

Comprende de los 6 a los 10 años en las niñas, y de los 6 a los 12 años en niños. El

infante logra un avance cognitivo importante, y por primera vez se compara día a día

con niños de su misma edad, ya sea de manera académica o en deportes competitivos.

Durante este periodo, se requieren otros tipos de valoraciones, tales como: pruebas de

inteligencia, rendimiento escolar, perfiles de personalidad y evaluaciones de

neurodesarrollo. La velocidad de crecimiento es constante, de 3 kg y de 5 a 7 cm por

año. Al término, alcanzan los 140 cm y 40 kg.

12019. (2017). La escuela [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/3jpcMWZ

Es importante que entiendas que los problemas que se detecten desde este momento podrán impactar a lo largo del curso de vida, por tal motivo es importante que aprendas a detectar y a relacionar los aspectos que a continuación se te mencionan.

Según la OMS, se denominan determinantes de la salud al conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones.

Comprenden los comportamientos y los estilos de vida saludables, los ingresos y la posición social, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos. Combinados, todos ellos crean distintas condiciones de vida que ejercen un claro impacto sobre la salud (Organización Mundial de la Salud, 1998).

Actualmente, hay varias maneras de clasificar a los determinantes sociales de la salud; sin embargo, se utilizará la clasificación de determinantes estructurales e intermedios. A continuación, se presentan algunos ejemplos.

Algunos ejemplos de determinantes sociales a los que están expuestos los infantes se describen a continuación:

Cuando un infante participa en el ambiente laboral, generalmente lo hace bajo condiciones no legales; es decir, por ser menor de edad, participa dentro del trabajo informal, en muy malas condiciones laborales y sin ninguna prestación ni seguridad. A su vez, generalmente los niños que tienen que trabajar lo hacen debido a eventos desfavorables que se presentan en su curso de vida; entre éstos, se encuentran la muerte de alguno de sus padres, la falta de recursos económicos, etcétera; obligándolo a no poder asistir a la escuela. Este bajo nivel educativo lo condicionará en su vida adulta a trabajar en lugares poco remunerados y con condiciones poco favorables, que a futuro pueden mermar su salud y la de la familia que forme.

ArmyAmber. (2012). Trabajo infantil [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2yqmkK

La pobreza afecta al infante incluso antes de nacer. Una mujer en situaciones de pobreza extrema puede tener una dieta restringida y exposición a toxinas o contaminantes ambientales, lo cual tiene una consecuencia directa en el desarrollo fetal; a su vez, estas exposiciones riesgosas afectarán el curso de vida de este infante.

Los niños que viven en situación de pobreza tienen más probabilidad de padecer algún retraso en el desarrollo. Algunos de los riesgos son: nutrición inadecuada, falta de saneamiento e higiene, exposición a infecciones y enfermedades, falta de acceso a la atención de la salud, vivienda inapropiada o falta de vivienda, exposición a la violencia, abuso y abandono.

ArmyAmber. (2012). Pobreza [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2YBAQ15

Los niños requieren contar con hogares y relaciones familiares sólidas para

lograr un desarrollo exitoso. Factores como vivir en condiciones de pobreza o la

falta de apoyo económico, así como un acceso limitado a la información y un

reducido apoyo social, tienen un efecto perjudicial en la salud física y mental

del infante.

Una atención adecuada de la salud, incluida la nutrición, reduce la mortalidad

infantil y permite que los niños concentren su energía en el dominio de

habilidades importantes para el desarrollo.

(s. a.) (2017). Familia [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2Yyr1Nq

El acceso limitado a programas o servicios generales, como la atención médica y la educación, juega un papel importante en la salud, el desarrollo y la inclusión de los niños.

El acceso a la educación preescolar y la transición a los primeros grados de la escuela primaria también son esenciales para establecer las bases del aprendizaje y el desarrollo continuo del infante.

(s. a.) (2010). Libros [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2YB2x67

La infancia es un periodo de especial vulnerabilidad para sufrir violencia,

abuso, explotación y abandono. Esto ocurre principalmente en ámbitos privados,

como los hogares y las instituciones. Además, estar expuestos a la violencia, el

abandono o el abuso puede causar retraso en el desarrollo del infante, así como

problemas de comportamiento que podrán verse a lo largo de la vida de este ser

humano.

Es común que las personas que ejercen violencia hayan sido víctimas de ésta

durante su curso de vida; por lo tanto, es importante que, ante cualquier

sospecha de violencia, se tomen acciones específicas tanto con el infante como

con los familiares.

Ambermb. (2016). Miedo [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2LXBIqH

Los estilos de vida saludables son considerados como un conjunto de hábitos y

conductas que llevan a los individuos a alcanzar un nivel de bienestar,

considerando las características personales y patrones de comportamiento

individual, así como las condiciones de vida en general y los aspectos

socioculturales (Campo et ál., 2017, p. 420)

Específicamente en este determinante social es en el que el médico puede incidir

de manera destacada. Con esto no se asegura que un individuo va a realizar mayor

actividad física o que se va a alimentar adecuadamente, ya que, para que se logre

todo esto, los otros determinantes mencionados anteriormente también deben ser

modificados. Sin embargo, lo que sí se puede lograr es hacer que el individuo sea

consciente de las decisiones que está tomando con respecto a su salud. En el caso

de la infancia, se hace consciencia en los padres como principales cuidadores del

niño o la niña, explicándoles los riesgos que puede correr el niño en su vida

futura.

Los primeros años de vida del ser humano son fundamentales para la adquisición y el establecimiento de

hábitos saludables que puedan mantenerse a largo plazo o en el resto del curso de su vida.

Hay que tomar en cuenta que todas las decisiones que tomen principalmente los cuidadores primarios

impactarán en la salud del infante. Desafortunadamente, muchas de las acciones que se esperarían tener

en este momento del curso de vida no se tienen, lo que trae como resultado algunos de los problemas de

salud que se describirán a continuación.

Actualmente la situación del estilo de vida que lleva la mayoría de los infantes es alarmante, debido al tipo de enfermedades que está produciendo a temprana edad.

Por ejemplo, para el año 2017, la UNICEF reportó que a nivel mundial dos de cada 10 niños y niñas en zonas rurales padecían desnutrición crónica, y que el 5% de los niños menores de cinco años presentan obesidad.

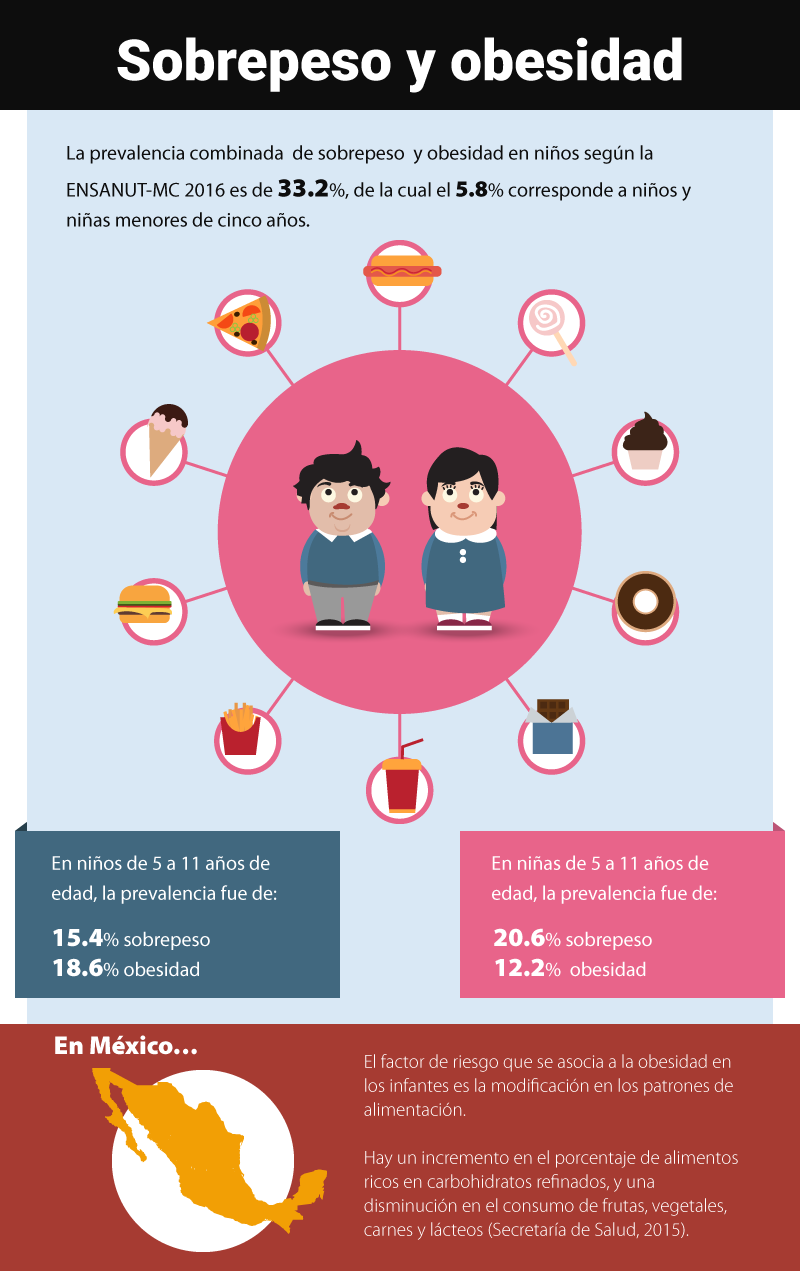

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT-MC) (2016), en México, la mayor prevalencia de obesidad infantil se encuentra en zonas urbanas.

Con lo que respecta a la actividad física, desde la etapa preescolar se debe fomentar el realizar 30 minutos diarios; sin embargo, actualmente no se cumple con el tiempo mínimo establecido en preescolares ni escolares. En cuanto a la alimentación, a partir de los tres o cuatro años, un niño o niña puede integrarse a la dieta familiar; es decir, puede ingerir los mismos alimentos teniendo en cuenta las porciones que le corresponden. Sin embargo, el plan de alimentación que tienen los infantes no siempre es balanceada y variada; actualmente, se consumen alimentos altos en carbohidratos y azúcares, lo que los hace más propensos a padecer alguna de las enfermedades no transmisibles a temprana edad o a lo largo de su curso de vida.

Se ha documentado que los principales problemas que desarrollan los infantes son: malnutrición, sobrepeso, obesidad y sedentarismo; mismos que los hacen más propensos a enfermedades crónicas a lo largo del resto de su curso de vida.

Según la ENSANUT-MC 2016, la prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 años fue del 26.9%, mientras que, en el grupo de 5 a 11 años, fue de 12.5%.

Elaboración propia, con base en ENSANUT. (2016). Malnutrición en la infancia [infografía]. Tomada de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf

El exceso de peso aumenta el riesgo, a corto y largo plazo, de padecer hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedad de hígado graso, asma, depresión y ansiedad, baja autoestima, y trastornos del estado de ánimo y conducta (Secretaría de Salud, 2015).

Elaboración propia, con base en ENSANUT. (2016). Sobrepeso y obesidad [infografía]. Tomada de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf

Con relación a la actividad física, cerca de una quinta parte de los niños y niñas de entre 10 y 14 años de edad (17.2%) se clasificaron como activos, realizando al menos 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa los 7 días de la semana (ENSANUT-MC, 2016).

Elaboración propia, con base en ENSANUT. (2016). Sedentarismo [infografía]. Tomada de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf

Como bien se describió en secciones anteriores, la situación del estilo de vida en conjunto con los demás determinantes sociales de la salud durante el embarazo y el periodo de la infancia condicionarán su estado de salud durante el futuro curso de vida.

Es importante destacar que México ha logrado disminuir de manera significativa la mortalidad infantil. Para el año de 1990, la tasa de mortalidad infantil era de 36.5 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, en 2010 fue de 14.8, y en 2016, de 12.6 (Hernández y Narro, 2019, p. 20). Sin embargo, el país continúa enfrentando enormes retos y rezagos para garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2016).

Para describir las principales causas de mortalidad y morbilidad, se utilizará la clasificación que sugiere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

► Menores de un año.

► De uno a cuatro años.

► De cinco a nueve años.

De acuerdo con el documento Principales causas de morbilidad y mortalidad en México, elaborado por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, UNAM, se muestran las principales causas por las que los niños y niñas.

Es importante mencionar que a lo largo del curso de vida de un ser humano se presentan distintas transiciones (cambios de estado, posición o situación no necesariamente predeterminados o absolutamente predecibles, como lo es la incorporación al sistema educativo, al mercado laboral, etcétera), en donde se deben enfatizar acciones de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y de detección (Blanco, 2011). A continuación, se hablará de algunas de estas transiciones.

Como bien pudiste observar, el curso de vida de una persona gira en torno a tres ejes. Va a llegar un momento en la vida de este individuo que se va a ver influenciado por otras trayectorias de vida, por transiciones y por puntos de inflexión; finalmente, a su vez, los ejes vitales del curso de vida se van a ver influenciados por los distintos determinantes de la salud que se presenten.

Algunas de las transiciones más destacadas que se presentan en los infantes se ejemplifican a continuación. Recuerda que en estos momentos es crucial fortalecer estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

El desarrollo cerebral y biológico durante los primeros años de vida depende de la calidad de la estimulación que el lactante recibe de su entorno: familia, comunidad y sociedad. Es preciso realizar una exploración física completa evaluando los reflejos primitivos:

| Reflejo de Moro | Reflejo de succión | Reflejo de prensión |

|

Origina abducción y movimiento hacia arriba de los brazos, seguido por aducción y flexión. Desaparece a los dos meses de edad. |

Aparece cuando se coloca casi cualquier objeto en la boca del recién nacido, y el lactante responde con succión vigorosa. Desaparece de los dos a los cuatro meses de edad. |

Ocurre cuando se coloca un objeto en la palma de la mano o en la planta del pie del lactante, y el lactante responde flexionando los dedos. El reflejo palmar desaparece de los 5 a los 6 meses de edad, y el plantar, de los 9 a los 12 meses. |

Elaboración propia, con base en Quintanar, Rodríguez, Cavazos y Valente. (2016). Reflejos primitivos [tabla].

Una ventana de oportunidad importante en este grupo de edad es detectar el retraso en cualquiera de sus esferas durante el primer año, ya que es el momento ideal para lograr un mayor grado de rehabilitación. Esto se debe a la plasticidad cerebral, la cual se define como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente. Dicha capacidad disminuye a partir del tercer año de vida (Quintanar et ál., 2016).

Otro de los aspectos que deben evaluarse durante la transición de recién nacido a lactante es la alimentación complementaria o ablactación.

Se refiere a la transición de la lactancia exclusivamente materna a la

alimentación complementaria con derivados no lácteos. Abarca generalmente el

periodo que va de los 6 a los 18 o 24 meses de edad.

La OMS recomienda “iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida, y

mantenerla como única forma de alimentación durante los seis meses siguientes; a

partir de entonces, se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los dos

años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos”

(Organización Mundial de la Salud, 2010, p. 21).

El cambio de alimentación que ocurre es una fase de gran vulnerabilidad, ya que

para muchos niños empieza la malnutrición, la cual tiene una alta prevalencia en

los menores de cinco años a nivel mundial. La OMS (2010) calcula que en los

países de ingresos bajos dos de cada cinco niños tienen retraso del crecimiento.

La ablactación presenta varias ventanas de oportunidad, por ejemplo, permite

introducir diferentes sabores, olores y texturas, lo que hará que,

posteriormente, el infante acepte una gran variedad de alimentos. Además, ayuda a

que a los niños se les empiecen a establecer horarios y patrones de alimentación,

así como a que se favorezca su madurez neurológica, lo cual les permitirá aceptar

nuevas consistencias y texturas de alimentos, así como utilizar diversos

utensilios y herramientas de manera correcta.

Silva. (2018). Alimentación complementaria [fotografía].

A medida que el niño crece y pasa a la edad preescolar, ocurren una serie de

cambios importantes, los cuales comenzarán con la independencia del niño.

Dentro de estos cambios, se encuentra el momento en el que comienzan a

desarrollar habilidades que lo van a preparar para tener un adecuado desempeño

escolar y comenzar a relacionarse con sus compañeros, demás familiares y

profesores o educadores. Los lazos familiares que el niño comience a formar le

ayudarán a enfrentar las situaciones de estrés que se le puedan llegar a

presentar en un futuro.

Todas estas habilidades las va adquiriendo en gran parte debido a su desarrollo

psicomotor.

Desarrollo psicomotor

En este periodo, se desarrollan las habilidades motrices finas (todas aquellas

actividades del niño que necesitan de precisión y un nivel de coordinación) y

gruesas (involucran a los movimientos de los músculos grandes de los brazos, las

piernas y el torso), el lenguaje, y las habilidades sociales y de aprendizaje que

permiten a las niñas y los niños participar en la familia, la comunidad y

sociedad.

Esta transición se relaciona al contexto escolar, el cual supone uno de los cambios más importantes que afronta el niño en su infancia. El concepto de transición educativa hace referencia al cambio que efectúan los niños desde una fase educativa a otra (preescolar a escolar); en estos cambios, se enfrentan a desafíos relativos, a las relaciones sociales con otros niños, el estilo de enseñanza, el ambiente, el espacio, el tiempo, los contextos de aprendizaje y el aprendizaje mismo, lo que genera un proceso intenso y con demandas crecientes. Al igual que en la transición de lactante a preescolar, es importante la vigilancia del desarrollo psicomotor a partir de los seis años, cuando comienza el periodo escolar, en la cual se requieren pruebas de inteligencia, rendimiento escolar, perfiles de personalidad y evaluaciones del neurodesarrollo.

En esta transición, podemos encontrar diversas ventanas de oportunidad, por ejemplo, el fortalecimiento de su desarrollo emocional a partir de los lazos familiares y amistosos. El desarrollo psicomotor que para este momento tiene el niño se seguirá fortaleciendo, e incluso le ayudará a adquirir habilidades artísticas, matemáticas y, sobre todo, de lenguaje.

Skeeze. (2015). Estudiantes [fotografía]. Tomada de https://pixabay.com/es/estudiantes-joven-ni%C3%B1o-buscando-708460/

Como pudiste darte cuenta, en cada cambio hay características que debes vigilar para lograr un óptimo desarrollo del infante; a su vez, hay acciones específicas de promoción de la salud que pueden fomentar un estilo de vida saludable actualmente y en el resto del curso de vida, sin dejar atrás las actividades de prevención de la enfermedad y de detección oportuna.

“La promoción de la salud es la construcción social de oportunidades para que las personas puedan ejercer control sobre su proceso vital desarrollando capacidades para tomar decisiones saludables que les permitan vivir con dignidad, el mayor tiempo posible, y disfrutando de la mayor calidad de vida” (González, Moreno y Castro, 2011, p. 3).

Por otra parte, la prevención de la enfermedad hace referencia a las medidas específicas para prevenir la aparición de enfermedades.

Se recomienda implementar acciones de vigilancia que incluyan el control nutricional, y el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los infantes; así como medidas de prevención de enfermedades relacionadas con la mala alimentación, la falta de actividad física, el uso inadecuado del tiempo libre y las horas destinadas al sueño y descanso.

La salud en el nacimiento y el vínculo que la madre establezca con el recién nacido son un factor

predictor de resultados a largo plazo, por lo que, al realizar las acciones que a continuación se van

a mencionar, se favorece el crecimiento y desarrollo en este momento de la vida y durante el resto del

curso de vida de un nuevo ser humano.

La atención integrada en la unidad de salud debe considerar los siguientes aspectos: vigilancia de la

vacunación, atención del motivo de consulta, vigilancia de la nutrición y capacitación de la madre.

Recomendaciones generales para el cuidado del recién nacido:

Promover la alimentación al seno materno en el menor de un año como el mejor y único alimento desde el nacimiento hasta los seis meses de edad. Es importante conocer y explicar a la madre los beneficios de la lactancia materna, tanto para ella como para el bebé. De este modo, se aconseja que la lactancia sea a libre demanda, cuidando que no se prolongue más de dos o tres horas, y no dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados. La lactancia es un momento crucial para establecer relaciones afectivas entre la madre y el recién nacido.

Se recomienda dar lactancia materna exclusiva y a libre demanda a partir de los 30 minutos después del nacimiento.

Se recomienda realizar baño a diario usando jabón neutro. El cordón umbilical se debe lavar con agua y jabón, secándose bien; éste se caerá solo entre la primera y segunda semana de vida extrauterina. No colocar monedas, canicas o cuerpos extraños en el ombligo ni aplicar ningún tipo de sustancias.

Los recién nacidos deben dormir entre 18 y 22 horas al día. Se despiertan cuando tienen hambre, por un dolor o cólico, por frío o incomodidad. La mejor posición para acostar al bebé es boca arriba, nunca boca abajo o de lado. Esto evita el riesgo de una muerte súbita.

Como una medida de prevención de enfermedades, el esquema básico de vacunación debe completarse en los niños a los 12 meses de edad; cuando esto no sea posible, se ampliará el periodo de vacunación hasta los 4 años con 11 meses de edad. Para más información, te recomendamos descargara el siguiente documento titulado Inmunizaciones en la etapa de la infancia.

El menor de 28 días debe recibir 2 consultas de control del niño sano; la primera de ellas a los 7 días y la segunda a los 28 días.

Como método de detección oportuna de enfermedades metabólicas, el tamizaje neonatal ampliado debe realizarse a todos los recién nacidos entre el tercer y quinto día de vida. Se utiliza para detectar enfermedades como fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, enfermedad hepática, cataratas y galactosemia.

GeeJo. (2007). Tamiz neonatal [fotografía]. Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenylketonuria_testing.jpg

Como ya se ha mencionado, comprende desde los 28 días de vida extrauterina hasta los 24 meses, y las

recomendaciones para esta edad son las siguientes:

Recomendaciones generales para el cuidado del lactante:

Se recomienda que los lactantes empiecen a recibir alimentos complementarios (ablactación) a partir de los seis meses, con el siguiente esquema de alimentación:

| Edad | Frecuencia en cantidad | El lactante |

|

Entre 6 y 8 meses |

Se recomienda alimentarlos dos o tres veces al día. |

Empieza a adquirir capacidad para deglutir, masticar, tragar y digerir alimentos un poco más enteros. |

|

Entre 9 y 11 meses |

Se recomienda alimentarlos tres o cuatro veces al día. |

Mastica y adquiere destrezas para comenzar a comer. |

|

Entre 12 y 24 meses |

Se recomienda alimentarlos tres o cuatro veces al día, añadiendo aperitivos nutritivos de acuerdo con los alimentos apropiados para su edad. |

Se integra más al grupo familiar, y puede comer los mismos alimentos. Sin embargo, su alimentación debe prepararse de manera muy higiénica, con alimentos disponibles en el hogar y de alto valor nutritivo. |

Elaboración propia, con base en la Organización Mundial de la Salud. (2010). Frecuencia de alimentación recomendada por la OMS [tabla].

Se aconseja incorporar lenta y progresivamente los nuevos alimentos, iniciando

con papillas de verduras, frutas y cereales sin gluten. El destete (proceso

mediante el cual un niño deja la lactancia materna) se recomienda a los dos

años (Secretaría de Salud, 2015).

A partir de los 12 meses de edad, se recomienda proponer un horario regular en

el consumo de los alimentos, orientando a los padres sobre la influencia que

tienen los medios de comunicación en el consumo de estos y otros alimentos;

además, es importante indicar cereales para el desayuno, así como pan y pastas

para la comida y cena (Secretaría de Salud, 2015).

Recomendar a los padres o tutores de los menores de un año que les permitan el juego libre con actividades no estructuradas, así como la exploración de su entorno.

La higiene corporal incluye baño diario, el cual debe realizarse bajo condiciones

que favorezcan la prevención de enfermedades; asimismo, realizar cambio de ropa.

El lavado de manos se debe llevar a cabo con agua y jabón antes de comer y

después de ir al baño.

Se aconseja acudir a valoración de la salud bucal e informarse sobre hábitos

saludables, los cuales incluyan la prevención primaria de caries dental y

enfermedades periodontales, en revisiones periódicas a los 12 meses y 2 años.

Los niños y las niñas menores de cinco años deben dormir de 10 a 12 horas diarias, tomando una siesta a mediodía. Es importante que los padres fomenten estos hábitos incluyendo un horario específico de sueño para que los niños tengan un adecuado crecimiento y desarrollo.

Recuerda que…

El menor de un año debe recibir cinco consultas como mínimo de control del niño sano durante los

subsiguientes 11 meses. Se recomienda realizar las consultas a los dos, cuatro, seis, nueve y 12 meses

de edad.

En cada consulta se debe verificar: edad en años y meses, talla, peso y perímetro cefálico.

Preescolar y escolar

Debes recordar que el periodo preescolar comprende de los 2 a los 6 años, y que el periodo escolar abarca de los 6 a los 10 años en niñas y de los 6 a los 12 años en niños. Dentro de las principales acciones de promoción de la salud, están las siguientes:

Alimentación

Promover la regulación del consumo de alimentos chatarra y bebidas azucaradas.

Un plan alimenticio saludable debe ser:

Suficiente en cantidad para cubrir las necesidades energéticas del individuo (según su edad, género, talla, peso y actividad física), con tres comidas principales y dos colaciones, y de preferencia en un horario regular.

Completa, incluyendo todos los grupos de alimentos en cada comida, y verificando que guarden una proporción adecuada entre sí.

Atractiva y variada.

Higiénica.

A partir de los tres o cuatro años, un niño puede integrarse a la dieta familiar, es decir, puede

ingerir los mismos alimentos, teniendo en cuenta las porciones de la dieta.

Se propone un esquema con las raciones diarias de alimentos que pueden consumir en este grupo de edad

para mantener un estado de salud adecuado y prevenir de esta manera futuras enfermedades nutricionales

(Quintanar et ál., 2016).

| Grupo de alimentos | De 3 a 5 años | De 6 a 12 años |

|

Leche y derivados |

De 1 a 2 raciones al día |

De 2 a 3 raciones al día |

|

Carnes |

1 ración al día |

De 2 a 3 raciones al día |

|

Cereales y tubérculos |

4 raciones al día |

6 raciones al día |

|

Frutas |

1 ración al día |

2 raciones al día |

|

Leguminosas |

1 ración al día |

1 ración al día |

|

Verduras |

1 ración al día |

2 raciones al día |

|

Grasas |

De 2 a 3 raciones al día |

De 4 a 6 raciones al día |

Elaboración propia, con base en la Norma Oficial Mexicana 043. (s. f.). Sugerencia de raciones diarias de alimentos [tabla].

El estado de nutrición se debe valorar fundamentalmente utilizando la clínica (signos y síntomas), así como los índices antropométricos peso/talla y talla/edad, relacionándolos con tablas de normalidad.

A continuación, te mostramos otras medidas que también debes considerar para fomentar un estilo de vida saludable en niños y niñas en edad escolar:

Recuerda promover las actividades físicas y evitar el sedentarismo.

Recomendaciones:

► Incrementar la actividad física cotidiana por lo menos 30 minutos

diarios, de los cuales 10 minutos sean intensos, así como disminuir las

actividades sedentarias en la misma cantidad de tiempo.

► Promover el juego libre en infantes de cuatro a seis años, con énfasis

en la diversión, la interacción social, la exploración y la experimentación.

► Los preescolares deben realizar caminatas a distancias tolerables

(Secretaría de Salud, 2015).

La higiene corporal incluye baño diario, el cual debe realizarse bajo condiciones

que favorezcan la prevención de enfermedades; además, es importante realizar

cambio de ropa. El lavado de manos se debe llevar a cabo con agua y jabón antes

de comer y después de ir al baño.

Se aconseja acudir a valoración de la salud bucal y consejos sobre hábitos

saludables, en revisiones periódicas a los cuatro y cinco años.

Recomendaciones:

► Promover hábitos saludables sobre higiene dental que incluyan:

► La prevención primaria de caries.

► El manejo de la enfermedad periodontal.

► El tratamiento precoz de los traumatismos dentales.

► La prevención primaria y diagnóstico precoz de la mal oclusión

dentaria (Secretaría de Salud, 2015).

Los niños y las niñas de entre 5 y 9 años deben dormir de 9 a 10 horas diarias.

Es importante que los padres fomenten estos hábitos de sueño, incluyendo la

implementación de un horario específico en el cual deberán dormir.

Se recomienda limitar el tiempo que pasa frente al televisor, uso de celulares,

computadoras o videojuegos a menos de dos horas al día.

Se aconseja la creación de ambientes y espacios saludables para los infantes, los

cuales fomenten horarios de recreación, ocio y deporte, así como el mejoramiento

de las condiciones de vivienda. Esto incluye: disposición sanitaria de excretas,

basuras y desechos, saneamiento y provisión de agua, y el control de la fauna

nociva (Secretaría de Salud, 1999).

No olvides que a partir de los nueve años y en periodos posteriores del curso de vida, se debe orientar acerca de los daños a la salud secundarios a los estilos de vida inadecuados y a la prevención de accidentes en el escolar. Además, es necesario orientar sobre aspectos de educación sexual, haciendo énfasis en una metodología anticonceptiva y prevención de enfermedades de transmisión sexual (Secretaría de Salud, 1999).

“La infancia es el momento en el que los niños y las niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos, y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, y protegidos contra los malos tratos y la explotación” (UNICEF, 2005, p. 1).

En la actualidad, México es el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Los principales problemas críticos de salud que enfrenta la población en nuestro país tienen una relación importante con los inadecuados estilos de vida; a su vez, esto los hará más susceptibles para padecer muchas de las enfermedades que actualmente son las principales causas de mortalidad a lo largo del curso de vida.

Vivimos en una época donde predomina el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas en los niños y niñas, hay poca o nula actividad física, desconocen las consecuencias del mal uso de las horas de sueño, tiempo libre y descanso, entre otras cosas. Como parte del personal de salud, es necesario difundir acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para fomentar estilos de vida saludables a lo largo del curso de vida.

Siempre debes recordar que las acciones que se hagan durante la infancia impactarán de manera notoria a lo largo del curso de vida. Sin lugar a duda, el estilo de vida saludable se debe fomentar desde este momento, enfatizando los hábitos saludables e implementando muchas de las acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud que se mencionaron a lo largo del contenido. Toma en cuenta que, en conjunto con otros determinantes, de esto dependerá el que los individuos tengan una calidad y un estilo de vida dignos a lo largo de toda su vida.

Como profesional de la salud, deberás hacer recomendaciones y fomentar un estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida de un ser humano. Uno de los momentos cruciales en el curso de vida en el que debes hacer dichas recomendaciones es la infancia, por lo tanto, es importante que reconozcas las transiciones por las que pasa una persona durante esta etapa, así, podrás observar cuales son las ventanas de oportunidad que existen para intervenir, y prevenir afecciones y distintos fenómenos de salud, así como el fomento de la vida saludable desde el inicio de la vida humana.

El cuidado de la infancia debe favorecer el óptimo desarrollo del menor en todos los aspectos

físicos, psíquicos y sociales.

La promoción de conductas individuales saludables en la infancia y la creación de un contexto que

favorezca dichas conductas en los niños es la tarea que todo profesional de la salud debe conocer.

Bibliografía

Blanco, M. (2011). El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo. Revista latinoamericana de

Población, 5, 5-31.

Hernández, H. y Narro, J. (2019). Mortalidad infantil en México: logros y desafíos. Papeles de

población, 101, p. 20.

Kliegman, R. y Arvin, A. (2016). Nelson: tratado de pediatría. Barcelona: Elsevier.

Quintanar, L., Rodríguez, L., Cavazos, M. y Valente, B. (2016). Manual del Médico Interno de

Pregrado. México: Editorial Intersistemas.

Secretaría de Salud. (1999). Norma Oficial Mexicana 031 para la atención a la salud del niño.

México.

Secretaría de Salud. (2015). Guía de Práctica Clínica. Control y seguimiento de la salud en la niña

y el niño menor de 5 años en el primer nivel de atención. Evidencias y recomendaciones. México.

Secretaría de Salud. (2017). Norma Oficial Mexicana 008-S SA3 para el tratamiento integral del

sobrepeso y obesidad. México

Sitios electrónicos

Campo, L., Herazo, Y., García, F., Suarez, M., Méndez, O. y Vásquez, F. (2017). Estilos de vida

saludables de niños, niñas y adolescentes. Salud Uninorte, 33(3), 419-428. Recuperado el 26 de

enero de 2019 de http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n3/2011-7531-sun-33-03-00419.pdf

Castro, A., Argos, J. y Ezquerra, P. (2015). La mirada infantil sobre el proceso de transición escolar

desde la etapa de educación infantil a la de educación primaria. Perfiles educativos, 37(148),

34-49. Recuperado el 26 de enero de 2019 de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000200003&lng=es&tlng=es

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (2016). Informe final de resultados. Estado de

nutrición de escolares y adolescentes. Recuperado el 26 de enero de 2019 de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf

Figueiras, A., Neves, I., Ríos, V. y Benguigui, Y. (2011). Manual para la vigilancia del desarrollo

infantil (0-6 años) en el contexto de AIEPI. Washington, D. C. Recuperado el 26 de enero de

2019 de http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/manual-vigilancia-desarrollo-infantil-aiepi-2011.pdf

Jiménez, A., Martínez, R., Velasco, M. y Ruiz, J. (2017). De lactante a niño: alimentación en

diferentes etapas. Nutrición Hospitalaria, 34(4), 3-7. Recuperado el 26 de enero de 2019 de https://dx.doi.org/10.20960/nh.1563

Organización Mundial de la Salud. (2013). El desarrollo del niño en la primera infancia y la

discapacidad: un documento de debate. Recuperado el 20 de enero de 2019 de https://www.unicef.org/bolivia/UNICEF_-_OPS_OMS_-_El_desarrollo_del_nino_en_la_primera_infancia_y_la_discapacidad_Un_documento_de_debate.pdf

UNICEF. (2005). Estado mundial de la infancia 2005. Infancia amenazada. Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia. Recuperado el 20 de enero de 2019 de

https://www.unicef.org/spanish/sowc05/sowc05_sp.pdf

UNICEF. (2016). Formación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables. Dirigido a docentes

y otros adultos significativos que atienden niños y niñas entre 0 y 6 años. Recuperado el 20 de

enero de 2019 de https://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic9.pdf

Imagen de portada

Geralt. (2015). Infancia [fotografía]. Tomada de https://pixabay.com/es/los-ni%C3%B1os-silueta-cheers-725141/

Cómo citar

Silva, N., Macedo, L., Robles, V., Zepeda, C., Huerta, C. y Ríos, A. (2021). Promoción de la salud y estilos de vida saludables en la infancia. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Medicina-UNAM. (Vínculo)