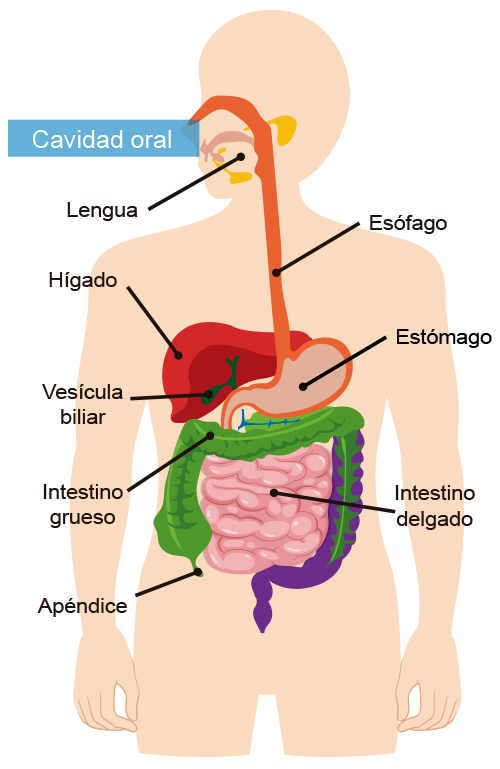

El sistema digestivo anatómicamente es un tubo hueco que incluye boca, esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto, órganos histológicos y funcionalmente diferenciados. Cada órgano tiene funciones únicas y complementarias, altamente integradas para la ingestión, procesamiento y absorción de nutrientes derivados de la alimentación, así como para la eliminación de los productos de desecho (Kumar, Abbas y Aster, 2015).

Las enfermedades ácido-pépticas, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), gastritis y úlcera gástrica, se encuentran dentro de los padecimientos frecuentes que aquejan al sistema digestivo. Para resaltar su importancia, basta señalar que en el año 2003 la incidencia de úlceras gástricas, duodenitis y gastritis fue de 1,281 por 100,000 habitantes, con una marcada tendencia hacia el alza, ya que, en 2008, la incidencia fue de 1,767 por 100,000 habitantes (Secretaría de Salud, 2011), y en 2017 se informó de 1,520,938 casos, que equivalen aproximadamente a 1,167 por 100,000 habitantes (Secretaría de Salud, 2019). La gastritis llega a representar el 30% de los sangrados del tubo digestivo alto (STDA), por lo que requiere tratamiento oportuno para evitarla y mejorar la calidad de vida de los individuos que la padecen. A continuación, revisaremos estos padecimientos a detalle.

Las enfermedades ácido-pépticas comprenden una serie padecimientos, entre las cuales tenemos el reflujo gastroesofágico, el cual se define como:

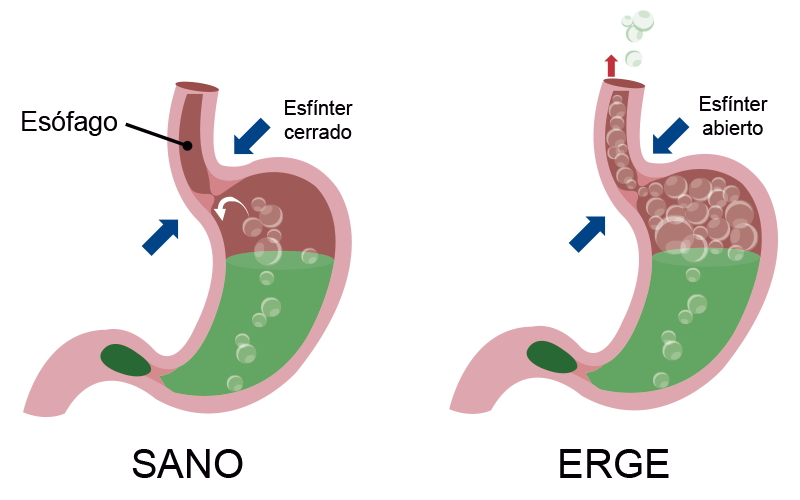

El reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico en donde el contenido del estómago se mueve de forma retrógrada hacia el esófago, lo que ocurre varias veces al día; sin embargo, cuando el reflujo es crónico, causa daños en el tejido esofágico que conducen a una entidad denominada ERGE (Katz, Gerson y Vela, 2013).

Como puedes ver, el esófago juega un papel esencial dentro del aparato digestivo, revisemos a detalle su fisiología y participación dentro de este sistema.

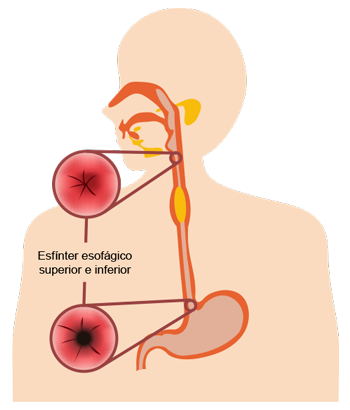

El esófago es un tubo muscular fijo que conduce el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. El esófago consta de:

Tiene un revestimiento interior de epitelio escamoso estratificado que facilita el desplazamiento del bolo.

Cuenta con una submucosa con glándulas acinares que secretan moco, bicarbonato y factores de crecimiento, y una capa de músculo liso que se encarga de impulsar el bolo alimenticio.

También posee dos esfínteres funcionales: el esfínter esofágico superior (EES), que evita que el aire inspirado entre al tracto digestivo, y el esfínter esofágico inferior (EEI), que se forma debajo del hiato del diafragma y evita el regreso del contenido gástrico (Madanick y Orlando, 2018).

La ERGE se debe a un desequilibrio entre los factores protectores propios del esófago y los factores provenientes del estómago que lo dañan (nocivos).

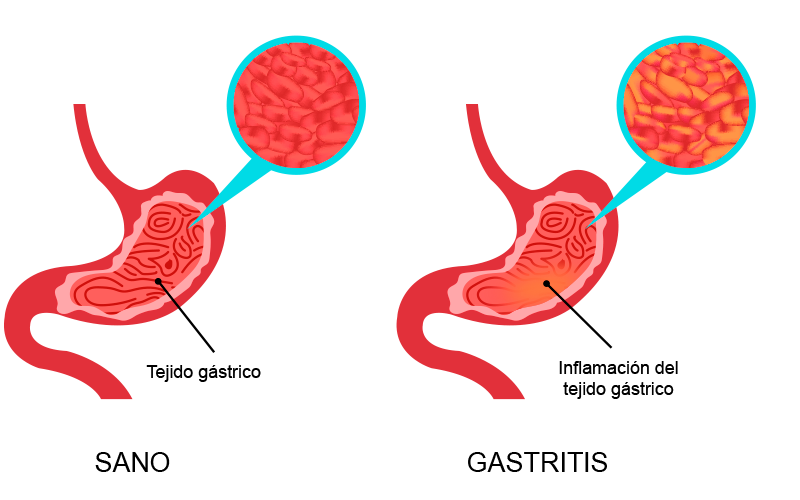

La gastritis es la inflamación del tejido gástrico por la alteración del equilibrio entre los mecanismos protectores y de daño.

El personal de salud la concibe de diversa manera; por ejemplo, el clínico la identifica a través de la sintomatología que causa (dispepsia, dolor epigástrico, pirosis, entre otros); el endoscopista la refiere como edema y eritema de la mucosa gástrica, y el anatomopatólogo, por medio del microscopio, como la presencia de infiltrado celular característico (inflamación) (Gisbert, 2018; Feldman y Lee, 2018).

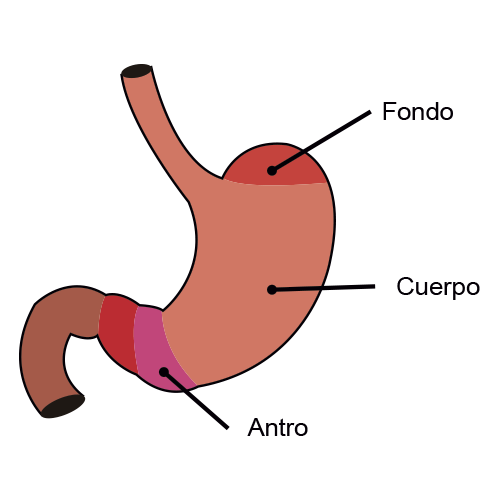

El estómago es un reservorio activo que almacena, tritura y evacua los alimentos parcialmente digeridos hacia el intestino, para su consecutiva digestión y absorción. El estómago consta de:

El estómago está compuesto por tres áreas anatómicas: fondo, cuerpo y antro.

Cuenta con dos glándulas funcionales: oxínticas y pilóricas.

Las glándulas gástricas están organizadas en unidades tubulares verticales (criptas), en donde se puede identificar el istmo y la parte inferior (cuello y base), que contiene la glándula verdadera. En una glándula oxíntica (del griego oxys, que significa “ácido”), el istmo contiene las células progenitoras oxínticas o parietales y las células progenitoras productoras de moco. Se producen seis células parietales en el istmo cada mes, y migran hacia el cuello y la base.

El ácido clorhídrico es secretado hacia el estómago por las células parietales.

Las células parietales transportan activamente H a través de sus canalículos mediante la H/K-ATPasa [bomba de protones], que intercambia iones H intracelulares por iones K del medio extracelular.

La formación de ácido clorhídrico está finamente regulada por el sistema nervioso entérico, y puede interactuar de tres modos con las células parietales para activar la secreción de hidrogeniones.

La liberación de acetilcolina de una neurona entérica posganglionar activa el receptor muscarínico M3, el cual eleva la concentración de calcio intracelular, favoreciendo la secreción de hidrogeniones.

La gastrina liberada por células G del antro viaja por la sangre hasta alcanzar la célula parietal, en donde activa los receptores CCK2, que elevan la concentración de calcio intracelular, favoreciendo la secreción de hidrogeniones.

Las células enterocromafines liberan histamina que, a través del receptor de histamina H2, activan la secreción de hidrogeniones por aumento de las concentraciones de AMP cíclico.

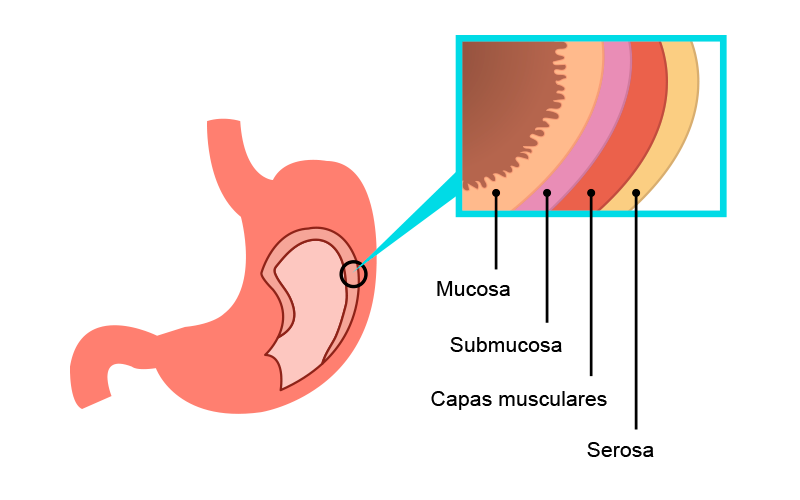

Histológicamente, se compone de cuatro capas: mucosa, submucosa, muscular externa y serosa.

Estas capas le confieren protección y funciones de secreción y absorción. Una función importante de esta víscera es la secreción de ácido clorhídrico que, entre otras funciones, activa al pepsinógeno, dando lugar a la pepsina, que se encarga de hidrolizar las proteínas de los alimentos ingeridos.

La integridad del epitelio gástrico depende de un delicado equilibrio entre la secreción de sustancias abrasivas (por ejemplo, ácido clorhídrico o enzimas) y defensivas (por ejemplo, bicarbonato o mucina). Cuando los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica se vencen (patológica o iatrogénicamente), puede producirse inflamación del estómago (Mitchell, Kaunitz y Jonathan, 2018).

Los factores protectores y nocivos involucrados en la homeostasis de la mucosa gástrica son los siguientes:

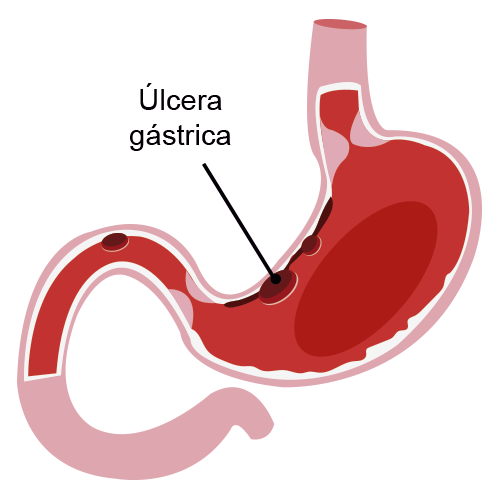

Cuando el daño al epitelio gástrico es crónico, éste pierde su continuidad. Si la rotura del epitelio es ≥ 5 mm, se considera formada una úlcera, y si es menor, se le denomina erosión (Chan y Lau, 2018).

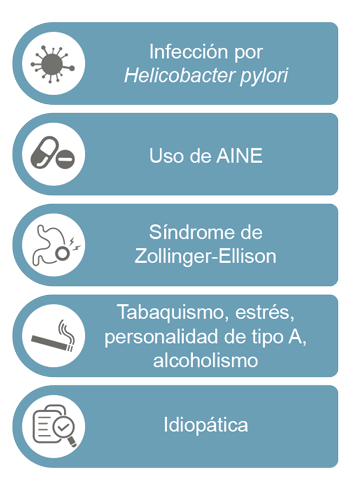

Entre las principales causas de las úlceras gástricas se encuentran:

Una vez que revisamos lo referente a las enfermedades ácido-pépticas, es momento de abordar los tratamientos más efectivos para tratarlas.

El tratamiento de la ERGE y de las EAP debe estar dirigido a las causas. Debe seleccionarse un régimen terapéutico integral que, además de aliviar la sintomatología, asegure la corrección del reflujo y del daño a la mucosa gástrica, la cicatrización de la úlcera y prevenga las recidivas. Para tales fines, en muchos casos puede incluir cirugía y/o erradicación de la infección H. pylori cuando está presente. Revisemos los distintos tipos de tratamientos:

Se recomienda a los pacientes evitar el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo; así como fomentar una dieta correcta y libre de algunos alimentos, como café, chocolate, menta, bebidas carbonatadas, y comida grasosa y condimentada, además de realizar ejercicio, con el fin de reducir el peso.

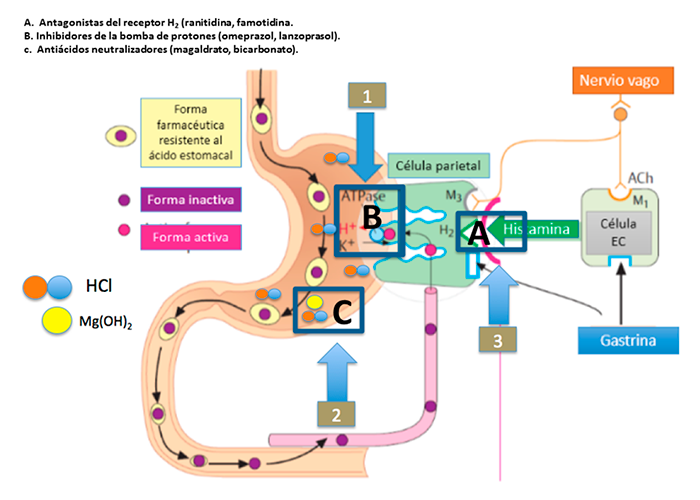

El objetivo inicial del tratamiento farmacológico es aliviar los síntomas; para ello, se cuenta con diversos grupos farmacológicos resumidos en la siguiente figura:

Gil y Morales. (S. f). Fármacos empleados en el tratamiento de ERGE y EAP [esquema].

Son profármacos que requieren su activación en un ambiente ácido. Después de su absorción en la circulación sistémica, el profármaco se difunde en las células parietales del estómago y se acumula en los canalículos secretores de ácido. Aquí, se activa mediante la formación catalizada por protones de una sulfenamida tetracíclica, atrapando al fármaco de modo que no se difunda de nuevo. La forma activada se une a través de un enlace covalente con grupos sulfhidrilo de cisteínas en la H +, K+-ATPasa, inactivando irreversiblemente la molécula de la bomba. La secreción se reanuda solo después que las nuevas moléculas de la bomba se sintetizan.

Debido a que bloquean el paso final en la producción de ácido, suprimen de manera efectiva la producción de ácido estimulado, independientemente del estímulo fisiológico, así como la producción de ácido basal.

Inhiben la producción de ácido mediante la reversibilidad de la histamina para unirse a los receptores H2 en la membrana basolateral de las células parietales.

Neutralizan el ácido al reaccionar para formar sales y agua. El ion hidróxido reacciona con los iones hidrógeno en el estómago para formar agua, en tanto que el magnesio y el aluminio reaccionan con el bicarbonato de las secreciones pancreáticas, y con los fosfatos de la dieta para formar sales.

Otros grupos de fármacos que incrementan la defensa de la mucosa incluyen misoprostol, un análogo sintético de prostaglandina E1 que la FDA aprueba para prevenir la lesión de la mucosa inducida por antiinflamatorios no esteroideos. Las prostaglandinas, a través del receptor EP3, ubicado en la célula parietal, disminuyen la producción de adenosín monofosfato cíclico (AMPc), y con ello la secreción de ácido gástrico. También pueden prevenir la lesión gástrica por un efecto citoprotector, que incluye la estimulación de mucina. El sucralfato es un polisacárido sulfatado que como polímero se adhiere a las células del epitelio gástrico, previniendo la hidrólisis producida por la pepsina, de las proteínas que conforman el moco protector.

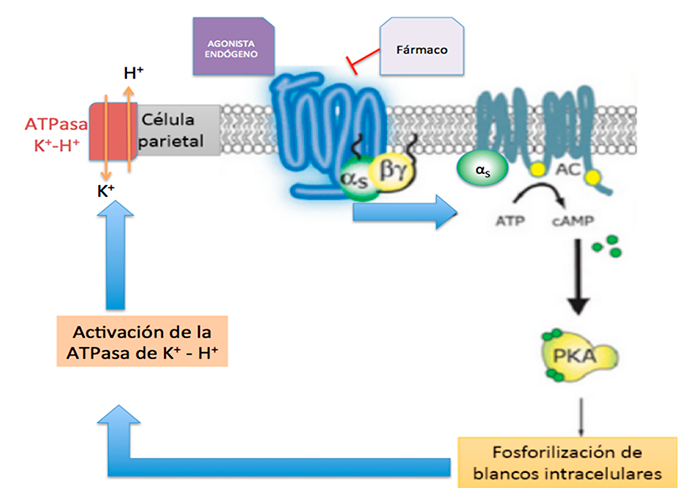

La estimulación de receptores de la célula parietal asociados a la proteína Gs incrementa la producción de AMPc que activa la PKA, enzima efectora que favorece la secreción de hidrogeniones para la formación de ácido clorhídrico. En la siguiente figura se puede observar dicho proceso.

Gil y Morales. (S. f). Casaca de señalización de receptores acoplados a proteína Gs en la célula parietal [esquema].

A continuación, se presenta la tabla, que resume el tratamiento para enfermedad por reflujo gastroesofágico y enfermedad ácido-péptica.

| Guía de práctica clínica ISSSTE-516-11 |

IBM Micromedex | UpToDate | |

| ERGE | IBP* (valoración tratamiento quirúrgico) | IB | IBP |

| EAP | IBP + citoprotectores | IBP o AH2** | IBP + citoprotectores |

| EAP por H. pylori (el paciente no lo requiere) | IBP + antibióticos triple o cuádruple esquema | IBP + antibióticos triple esquema | IBP + antibióticos triple esquema |

| Triple esquema: IBP + amoxicilina y clindamicina por 14 días. Cuádruple esquema: IBP + metronidazol, doxiciclina y subsalicilato de bismuto por 10 días. |

|||

* IBP: inhibidor de la bomba de protones.

** AH2: antagonista de los receptores de histamina H2.

Ahora, revisaremos las características farmacocinéticas de algunos medicamentos empleados para el tratamiento de ERGE y EAP.

| Fármaco | Biodisponibilidad (%) | Depuración (ml/min/kg) | Volumen de distribución aparente (L/kg) | Vida media de eliminación (horas) |

Excreción urinaria (%) |

| Omeprazol | 53 | 7.5 | 0.34 | 0.7 | Mínima |

| Ranitidina | 52 | 10.4 | 1.3 | 2.1 | 69 |

| Sucralfato | Absorción mínima | --- | Sólo se distribuye localmente | --- | --- |

| Hidróxido de magnesio | No se absorbe | --- | --- | --- | --- |

| Misoprostol | 80 | 240 | 14 | 0.5 | 80 |

Es importante considerar el perfil de efectos adversos de los fármacos empleados para el manejo del ERGE y EAP.

| Fármaco | Comunes | Graves |

| Ranitidina | Cefalea, dolor abdominal, estreñimiento y diarrea. | Enterocolitis necrosante, agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia y hepatitis. |

| Omeprazol | Cefalea, diarrea, malestar gastrointestinal y flatulencia. | Nefritis intersticial, anemia hemolítica, falla hepática, fracturas, rabdomiólisis y gastritis atrófica. |

| Hidróxido de magnesio | Diarrea y flatulencias. | Hipomagnesemia (más frecuente en pacientes con daño renal). |

| Misoprostol | Alteraciones gastrointestinales. | Anemia, arritmia cardíaca y rotura uterina. |

A continuación, te presentamos las advertencias que es fundamental que el médico de al paciente cuando se administran fármacos para el tratamiento de la ERGE y de la EAP.

| Relacionado con… | Omeprazol | Ranitidina | Misoprostol | Hidróxido de magnesio |

| Forma farmacéutica | No destruir la cápsula. | No fragmentar la tableta. | No fragmentar la tableta. | Agitar la suspensión. |

| Forma de administración | Oral con deglución junto con 250 ml de agua. | |||

| Relación con las comidas | Administrar en ayunas o con comidas. | Administrar posterior a presentar síntomas. | ||

| Embarazo | Valorar riesgo-beneficio durante el embarazo. Categoría C. |

Descartar embarazo antes de prescribir este fármaco. Categoría C. |

Valorar riesgo-beneficio durante el embarazo. Categoría C. |

|

| Consideraciones especiales | Revalorar el tratamiento en caso de pacientes con enfermedades renales o hepáticas (especial énfasis en asiáticos). | Es muy raro, pero en algunos pacientes puede desencadenar falla hepática el uso de este fármaco. | No coadministrar con antiácidos. | No administrar de forma crónica, sólo en caso de molestias y por un periodo no mayor a 72 horas. |

La tabla que se presenta a continuación resume las interacciones farmacológicas de medicamentos empleados en el tratamiento del ERGE y EAP con otros fármacos.

| Fármaco | Interacciones potencialmente graves | Interacciones potencialmente moderadas | Interacciones leves |

| Omeprazol | Warfarina Triazolam Clopidogrel |

Cianocobalamina Hierro Itraconazol |

Hidroclorotiazida Furosemida Eritromicina |

| Ranitidina | Alcohol etílico Glibenclamida |

Alendronato Calcio Hierro Cianocobalamina |

Furosemida Ácido acetilsalicílico |

| Misoprostol | Oxitocina Naproxeno Fenilbutazona |

------ | AINE |

| Hidróxido de magnesio | Clorpromazina Raltegravir Calcitriol |

AINE Calcio Hierro IECA |

------ |

A lo largo de la UAPA revisamos diversas enfermedades acido pépticas, con características y particularidades diversas. Es momento de que pongas en practica lo aprendido en esta actividad.

El siguiente caso clínico presenta a un paciente con los diagnósticos de enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva (código ICD-11 DA22.1), gastritis probablemente inducida por fármacos (DA42.83), úlcera gástrica (DA60) y anemia crónica posthemorrágica secundaria (3A00.01). Como antecedente, el paciente presenta osteoartritis de las manos (FA02).

El objetivo principal de esta actividad es resaltar las metas terapéuticas relacionadas con la lesión de la mucosa gastroesofágica.

Fuentes de información

Bibliografía

Brunton, L. (2019). Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. McGraw-Hill.

Chan, F. K. L. y Lau, J. Y. W. (2018). Úlcera gastroduodenal. Enfermedades digestivas y hepáticas, pp. 884-900. España: Elsevier.

Feldman, M. y Lee, Y. (2018). Gastritis. Enfermedades digestivas y hepáticas, pp. 868-883. España: Elsevier.

Gisbert, J. P. (2018). Enfermedades del estómago y del duodeno. Medicina interna, pp. 34-1501. España: Elsevier.

Katz, P. O., Gerson, L. B. y Vela, M. F. (2013). Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. American Journal Gastroenterol, 3(108), 308-328.

Kumar, V., Abbas, A. y Aster, J. R. (2015). Patología estructural y funcional, pp. 749-777. Barcelona: Elsevier Saunders.

Madanick, R. y Orlando, R. C. (2018). Anatomía, histología, embriología y anomalías del desarrollo del esófago. Enfermedades digestivas y hepáticas, pp. 687-700. España: Elsevier.

Mitchell, L., Kaunitz, S. y Jonathan, S. (2018). Secreción gástrica. Enfermedades digestivas y hepáticas, pp. 839-855. España: Elsevier.

Richter, J. y Friedenberg, F. K. (2018). Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Enfermedades digestivas y hepáticas, pp. 1-50. España: Elsevier.

Secretaría de Salud. (2011). Profilaxis, diagnóstico y tratamiento de la gastritis aguda (erosiva) en los tres niveles de atención, pp. 1-48. Ciudad de México: Cenetec/Secretaría de Salud.

Documentos electrónicos

Ehrenpreis, E. D. (2018). Gastritis. Consultado el 24 de enero de 2019 de https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/816

Meyer, M. M. (2018). Peptic ulcer disease. Consultado el 24 de enero de 2019 de https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/80

Secretaría de Salud. (S. f). Anuario de morbilidad 1984-2017. Consultado el 24 de enero de 2019 de http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html

Zuckerman, M. J. y Carrion, A. F. (2018). Gastro-oesophageal reflux disease. Consultado el 24 de enero de 2019 de https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/82}

Imagen de portada

Tonodiaz. (s.f). Hermosa mujer joven con dolor de estómago severo que visita al médico para recibir tratamiento [fotografía]. Tomada de: https://www.freepik.es/foto-gratis/hermosa-mujer-joven-dolor-estomago-severo-que-visita-al-medico-recibir-tratamiento_27507570.htm#fromView=search&page=2&position=15&uuid=5846b162-8dd1-4111-bccb-441baedcddbe

Cómo citar

Magos, G. A. y Morales, J. E. (2024). Enfermedades ácido-pépticas. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Medicina-UNAM. [Vínculo]