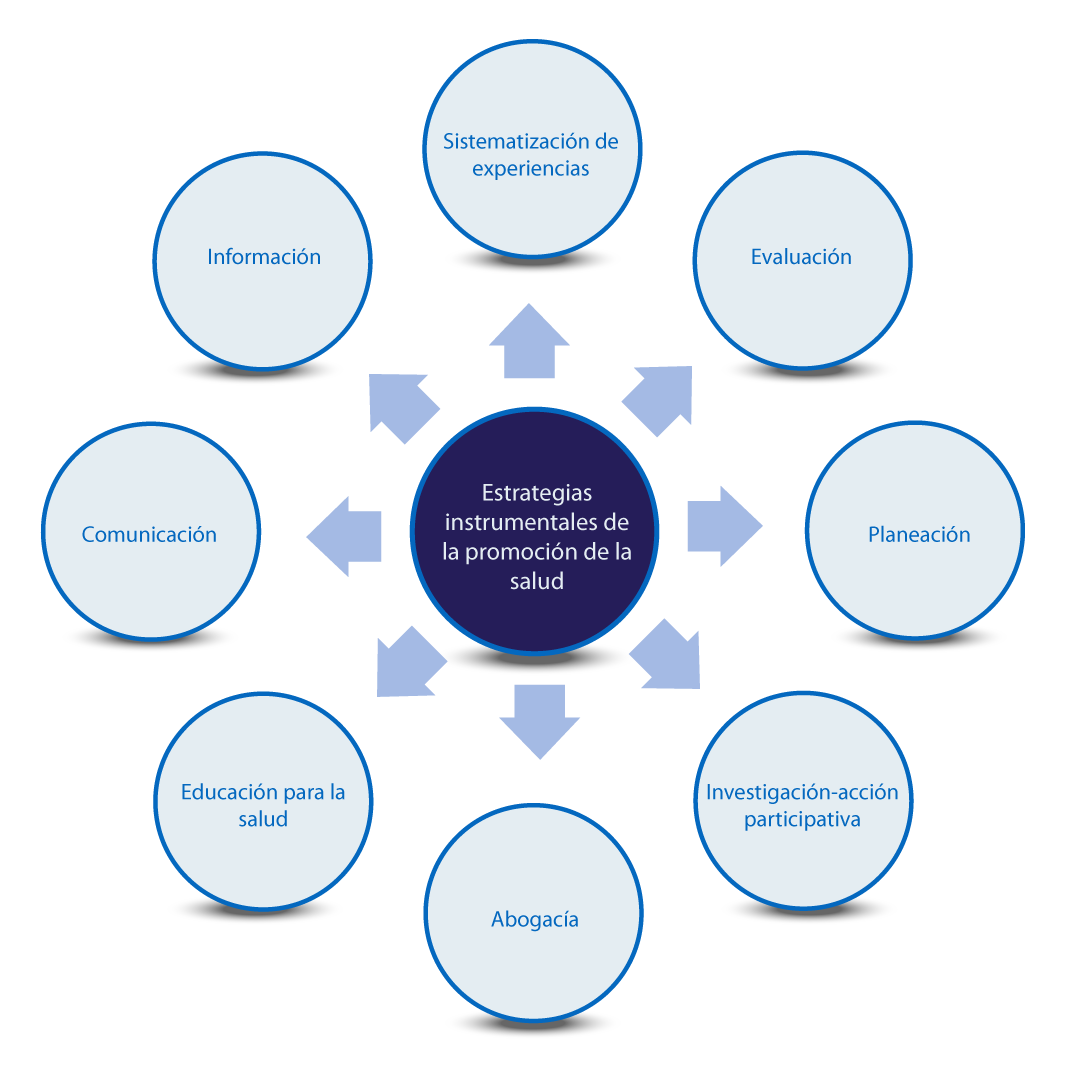

Para poder entender un programa de salud, es necesario que sepas diferenciar los pasos que se deben llevar a cabo para elaborarlo. A lo largo de este contenido, hablaremos sobre las estrategias instrumentales de la promoción de la salud, las cuales serán de gran utilidad en tu práctica médica.

Elaboración propia, con base en González, Castro, y Moreno. (2011). Estrategias instrumentales de la promoción de la salud [esquema].

Para entender mejor el tema, es necesario tomar en cuenta las características socioculturales de cada población; es decir, según las necesidades particulares y los elementos disponibles, se fundamentará el desarrollo de alguna estrategia y/o algún programa.

También es importante mencionar que se abordarán de manera general todas las estrategias instrumentales; sin embargo, debido a su extensión, la estrategia instrumental de educación para la salud se describe de manera muy breve.

Diferenciar las estrategias instrumentales de la promoción de la salud, a través de sus fundamentos teórico-prácticos, con la finalidad de identificarlas en un programa de salud.

La promoción de la salud es un proceso que facilita las decisiones saludables de los individuos y grupos de ellos. La toma de decisiones se ve favorecida por dos aspectos: el enfoque de los determinantes sociales de la salud y el empoderamiento de los participantes. Para lograr lo anterior, se fundamenta en las estrategias instrumentales de la promoción de la salud, las cuales son parte de las acciones que se utilizan al realizar programas de salud, siempre tomando en cuenta las características de la población a las que van dirigidas estas acciones (González et ál., 2011).

Para hablar de información, es necesario entenderla como un conjunto de datos sobre cierto suceso o hecho.

Kreatikar. (2018). Estadísticas [ilustración]. Tomada de https://bit.ly/2HjVRDY

A continuación, se explica de manera detallada de dónde se desprende la estrategia instrumental de información.

Los encargados de ordenar y otorgarle un significado a los datos generados a partir de una realidad sanitaria son instituciones como la Secretaría de Salud (SS) Federal y los Servicios Estatales de Salud (SESA), dependencias federales como el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organizaciones internacionales como el Banco Mundial, entre otros (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2016).

La información se apoya en diferentes datos que están incluidos en numerosos recursos, y su tarea principal es darle un orden para poder interpretarlos. Estos datos se generan a partir de estadísticas nacionales/locales, resultados de encuestas nacionales, estatales y locales; diagnósticos de salud, entre otros (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2016).

A continuación, te presentamos los siguientes ejemplos:

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (2016). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Información de mortalidad del INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (S. f.). Mortalidad.

El siguiente recuadro muestra el listado de pasos a seguir para llevar a cabo la estrategia de información de la mejor manera:

1. Selección y organización de datos.

2. Diversos tipos de datos generados de una realidad sanitaria concreta.

3. Presentación a través de un mensaje codificado de acuerdo con el contexto.

4. Conocimiento del contexto y características socioculturales de la población.

5. Participación de los destinatarios.

Elaboración propia, con base en González et ál. (2011). Pasos de la estrategia instrumental de información [esquema].

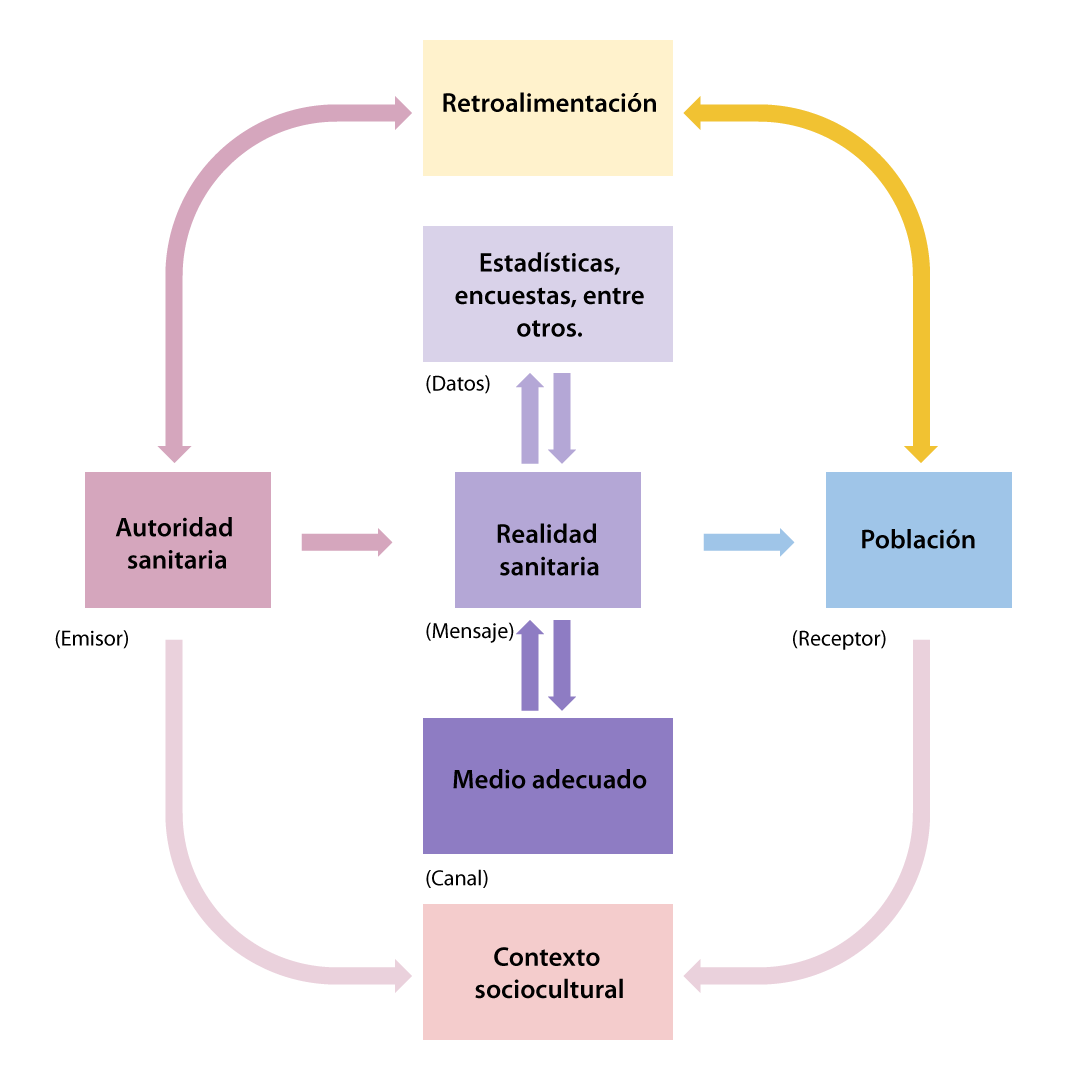

La comunicación es el hecho de intercambiar información a través de un emisor (quien envía el mensaje) y un receptor (quien recibe la información), con el objetivo de transmitir un mensaje (conjunto de datos que tienen un significado, es decir, la información) (González et ál., 2011).

A continuación, presentamos un esquema básico adecuado a la comunicación en la promoción de la salud.

Esquema básico de la comunicación adaptado a la comunicación en promoción de la salud

Es importante saber cuál es el canal adecuado para transmitir los mensajes a los individuos; por ejemplo, si en la población a la que se busca comunicar no hay acceso a internet, se debe pensar en usar otro tipo de medio para hacer llegar el mensaje, tal como alguna junta comunitaria o algún otro medio que se adapte a las características de la zona.

En la aplicación de la estrategia instrumental de la comunicación, se requieren los siguientes pasos:

Puntos a considerar al aplicar la estrategia instrumental Comunicación

1. Partir de la información obtenida de una realidad sanitaria.

2. Tomar en cuenta las características socioculturales de la población a la que va dirigida la estrategia de salud.

3. Establecer objetivos realizables y evaluables.

4. Presentar un mensaje persuasivo, interesante y atractivo que dé por resultado comportamientos individuales y sociales saludables.

5. Que los objetivos del mensaje sean fáciles de entender, realizables e interesantes para la población.

6. Que el mensaje contenga elementos que involucren al público, y que sean motivadores e innovadores.

7. Usar los medios adecuados según la población a la que va dirigida.

Elaboración propia, con base en González et ál. (2011). Pasos de la estrategia instrumental de comunicación [esquema]. p. 291.

A continuación, te explicamos de manera detallada cómo se desglosa la estrategia instrumental de comunicación.

Los responsables de llevar a cabo la comunicación son, principalmente, las instituciones de salud en todos los niveles de atención y los promotores de salud (éstos pueden ser cualquier personal de salud), así como medios de comunicación, tales como la televisión, radio, periódico e internet, y hasta los miembros de la población pueden fungir con este papel (Moncada, 2018).

Para que la comunicación sea eficiente, se deben comprender las características y necesidades de la población, con el fin de presentar la información necesaria de manera adecuada. Algunas de las herramientas que se pueden usar son: los folletos, carteles, trípticos, murales, cómics, programas de radio, spots publicitarios en televisión, prensa, periódicos, redes sociales, campañas, pláticas informativas, talleres, entre otros (Moncada, 2018).

A continuación, se explican algunos de estos recursos, con la finalidad de que identifiques en qué momento usarlos y hacia qué grupo de individuos van dirigidos preferentemente.

Folleto

Deben tener un contenido simple y claro, también es recomendable que contengan representaciones gráficas de la información para que no vaya dirigido únicamente a individuos que sepan leer y escribir. Se pueden usar después de intervenciones (por ejemplo, talleres) como un refuerzo (Moncada, 2018).

Está dirigido a grandes cantidades de lectores, por lo que su información está encaminada a grandes sectores de la población. Su principal problema es la necesidad de alfabetización (Moncada, 2018).

Periódico

Es la herramienta con más largo alcance. Una de sus ventajas es que puede ir dirigida a toda la población, incluyendo a personas que no saben leer y/o escribir. Se usa principalmente al comienzo del programa de salud, debido al poco tiempo con el que se dispone en los spots publicitarios (Moncada, 2018).

Matthias, M. (2010). Radio [ilustración]. Tomada de https://bit.ly/2UtK3Gv

Es el medio con más potencial para difundir información, y se puede transmitir por medio de spots, documentales, películas, entre otros. Sin embargo, su principal obstáculo es la unidireccionalidad, por lo que no se puede establecer una relación adecuada con la población (Moncada, 2018).

Dsndrn-Videolar. (2017). Televisión [ilustración]. Tomada de https://bit.ly/2YB1cMY

Permite a la población el acceso a gran cantidad de información, aunque en ocasiones proviene de fuentes poco confiables. A partir del surgimiento de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea, se ha obtenido una relación más cercana entre la población y las instituciones de salud. Sin embargo, cabe destacar que no todos los individuos tienen acceso a internet (Moncada, 2018).

Talhakhalil007. (2019). Correo electrónico [ilustración]. Tomada de https://bit.ly/2YkODtL

Para que la comunicación se pueda llevar a cabo de manera exitosa, es necesario seguir los siguientes pasos:

Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM. (2008).

Para explicar esta estrategia, debemos partir de la definición que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual establece que “la educación para la salud es una combinación de experiencias de aprendizaje diseñadas para ayudar a las personas y a las comunidades a mejorar su salud, aumentando su conocimiento o influyendo en sus actitudes” (World Health Organzation, s. f).

A continuación, te explicamos de manera general cómo se compone la estrategia instrumental de la educación para la salud.

Las autoridades sanitarias, desde el médico de una comunidad hasta la propia Secretaría de Salud, las escuelas y los docentes, sólo por mencionar algunos, son los encargados de difundir el conocimiento a los individuos (González et ál., 2011).

Se apoya en la información disponible sobre la salud de la población; además, también toma en cuenta el contexto sociocultural de los individuos, las creencias de la comunidad y el nivel educativo, sólo por mencionar algunos (González et ál., 2011).

Utiliza una gran cantidad de técnicas de difusión de la información, como los debates, los folletos, los carteles, la presentación de casos clínicos, entre otros.

Aunque la sistematización de experiencias no es un proceso propio de la promoción de la salud, podemos decir que es un método que, a través de la interpretación de experiencias, con un ordenamiento y una reconstrucción, explica alguna vivencia.

Generalmente, los encargados de interpretar las experiencias son los expertos y los participantes del fenómeno de salud, ya sea desde el abordaje de ciertas patologías específicas a nivel local hasta epidemias nacionales. Entre ellos, discuten la situación vivida para poder comprenderla y darle una solución o, en la mayoría de los casos, evitar que avance (González et ál., 2011).

Ricinator. (2013). Grupo debate [ilustración]. Tomada de https://bit.ly/2wcbbMK

La principal herramienta es el debate; aquí, los expertos se reúnen para hablar sobre la experiencia e interpretarla. También se utilizan el protocolo de sistematización de experiencias, entrevistas, documentos escritos que relatan la experiencia y talleres participativos, sólo por mencionar algunos (González et ál., 2011).

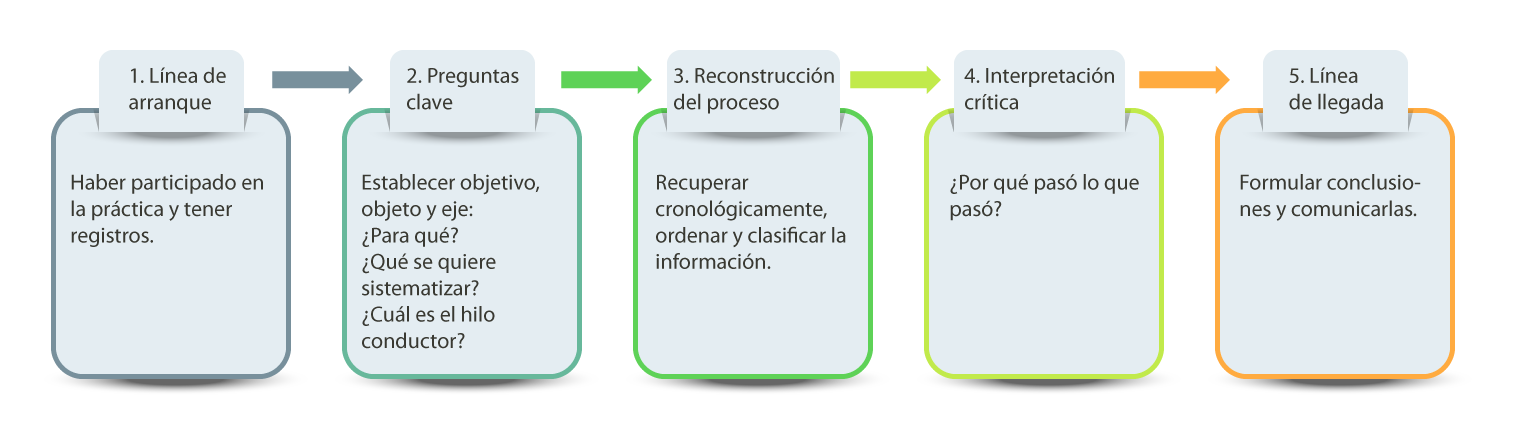

Para sistematizar una experiencia, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

Elaboración propia, con base en González et ál. (2011). Pasos de la estrategia instrumental de sistematización de experiencias [esquema].

González et ál. (2011) señalan que la abogacía significa defender y hablar en favor de alguien, así como conseguir algo a nombre de éste.

3dman_eu. (s. f). Group of people [ilustración]. Tomada de https://bit.ly/2YyYDKN

La abogacía es una estrategia que puede recaer en una gran cantidad de figuras; por ejemplo, en los representantes de una comunidad, en las autoridades sanitarias, en dirigentes en el área de la salud, entre otros. Algunos de los requisitos que deben cumplir los participantes son: conocimiento sobre el área o comunidad en la que se detecte alguna necesidad, acercamiento con los habitantes, y conocimiento de los problemas de salud, factores de riesgo o determinantes (Dirección General de Promoción de la Salud, 2005).

Conociendo todo lo anterior, la persona que se nombre representante será la encargada de llevar el mensaje ante los tomadores de decisiones.

La abogacía se apoya, en gran medida, de la normatividad existente en el país, con la cual se logre garantizar un grado máximo de salud, tal como lo dictamina el Art. 4 constitucional, la Ley General de la Salud, los decretos internacionales, las políticas nacionales o regionales, y las normas oficiales, solo por mencionar algunas (González et ál., 2011; Gobierno de Navarra, s. f).

Es de vital importancia que se haga partícipe a la población durante la puesta en marcha de esta estrategia instrumental.

s. a. (2017). Asamblea [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2VS8TS8

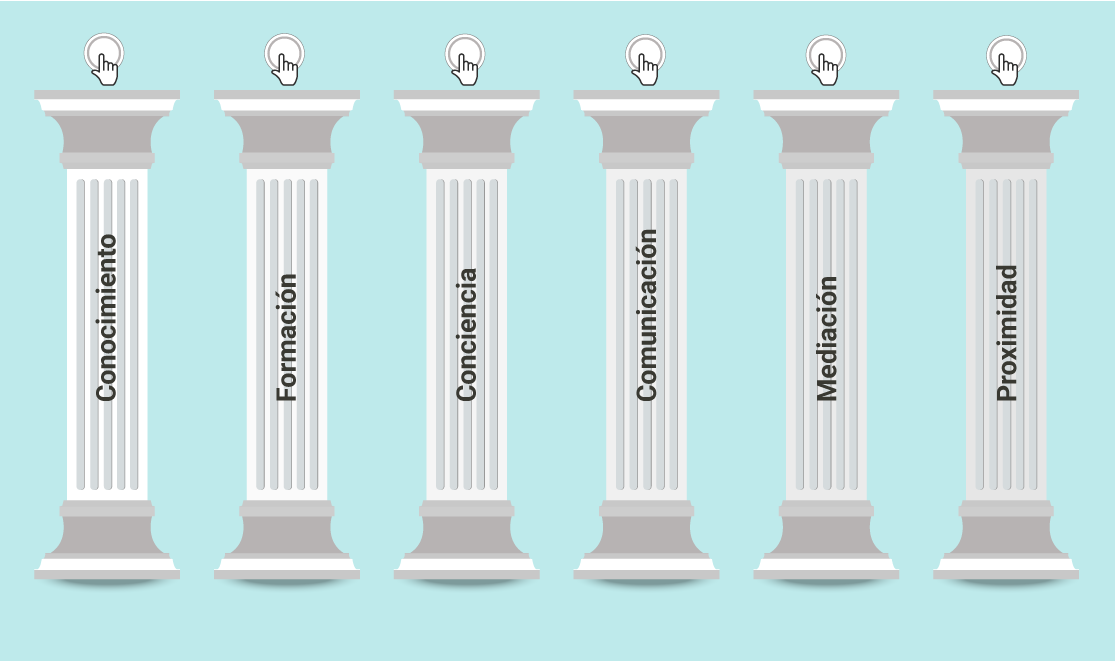

La investigación-acción participativa tiene seis pilares, los cuales se mencionan a continuación:

Elaboración propia, con base en González et ál. (2011). pp. 302-303.

A continuación, se explica de manera detallada cómo está organizada dicha estrategia.

Como ya lo mencionamos, el principal actor en esta estrategia es la comunidad, representada a través de líderes, familias e individuos clave; así como el personal de salud que se encarga de apoyar el proceso para mejorar la situación en la que se quiere actuar (Organización Panamericana de la Salud, 1999).

TukTukDesign. (2016). Icono líder [ilustración]. Tomada de https://bit.ly/30vjFMR

Para que la comunidad, con el apoyo del personal de salud, pueda llevar a cabo esta estrategia, se deben apoyar de historias locales, asambleas comunitarias, creencias de la comunidad, cultura, nivel educativo y etnia, para que las acciones que se realicen sean acordes a las posibilidades de la propia comunidad y de los recursos que se tengan (Organización Panamericana de la Salud, 1999).

Para poder realizar esta estrategia, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Definición de la problemática.

2. Delimitación del contexto e identificación de causas.

3. Definición del plan de acción.

4. Recuperación y organización de la experiencia.

5. Difusión de la experiencia.

Elaboración propia, con base en González et ál. (2011). Pasos para realizar la estrategia instrumental de investigación-acción participativa [esquema]. p. 302.

La planeación consiste en la elaboración de una serie de pasos con destino a un objetivo.

La planeación local participativa es un proceso en el cual las organizaciones y grupos locales establecen las necesidades de una población, trazando un camino para poder llegar a una situación ideal y eligiendo caminos saludables (Organización Panamericana de la Salud, 1999, p. 100).

Es un proceso que se basa principalmente en la estrategia y la táctica. Durante la estrategia se establece el lugar al que se quiere llegar, tomando en cuenta diferentes aspectos, tales como su importancia, intención, dirección y trayectos posibles. En la táctica, se realiza el plan como tal, es decir, un camino mediante el cual se va a llegar a la estrategia, definiendo el trayecto, el lugar, y las herramientas que se van a usar, cómo se van a usar, cuánto tiempo y en qué momento (González et ál., 2011).

Heyannied. (2018). Lista [ilustración]. Tomada de https://bit.ly/2WlPsAm

Los principales participantes son la Secretaría de Salud, quien es la encargada de realizar los distintos programas, así como el personal de salud, grupos locales y la población que trabaja en conjunto con las autoridades sanitarias (Organización Panamericana de la Salud, 1999).

La Secretaría de Salud se apoya principalmente en la información que se obtiene de encuestas nacionales, estadísticas vitales, diagnósticos de salud, entre otros; la cual le ayuda a estimar las características y alcances que se deben lograr con esta estrategia (Organización Panamericana de la Salud, 1999).

A continuación, se presentan los pasos para llevar la planeación de manera adecuada (Organización Panamericana de la Salud, 1999):

► Conocer la situación actual de la población.

► Por expertos, realizar un diagnóstico situacional, es decir, explicar las causas y seleccionar puntos cruciales.

►

► Evaluar la viabilidad del proyecto.

► Presentar el proyecto a la comunidad.

► Llevar a cabo el proyecto.

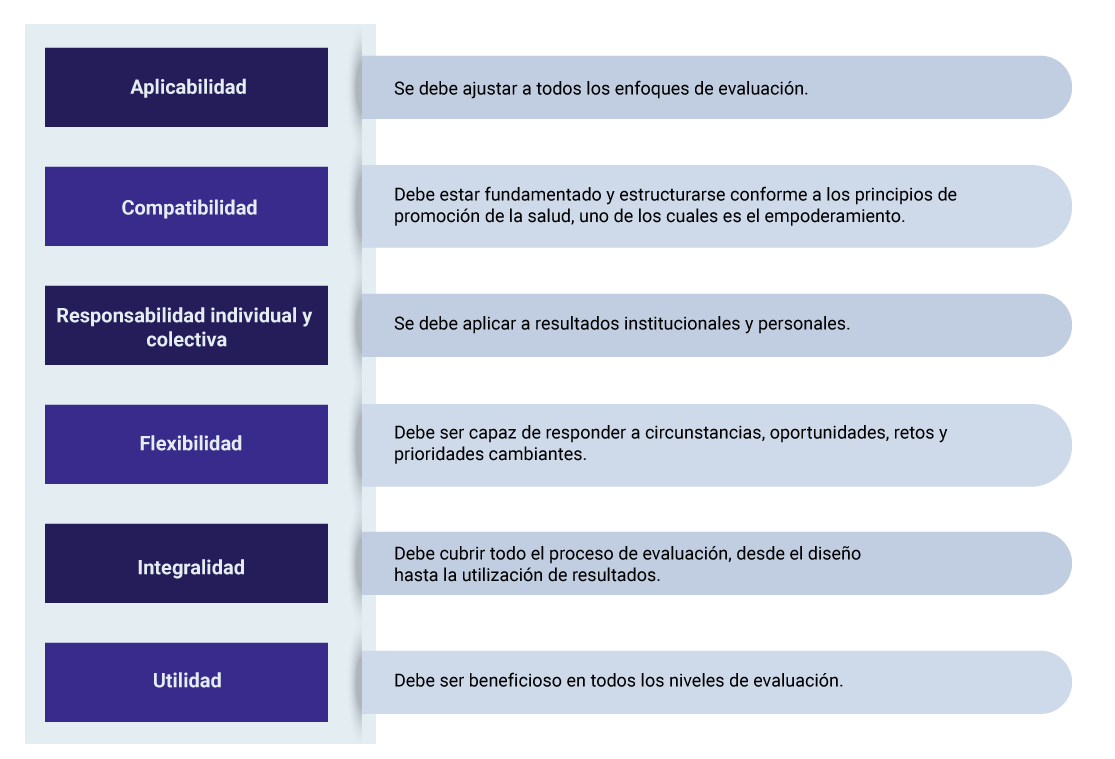

Al hablar de la evaluación en general, nos estamos refiriendo a darle un significado objetivo o subjetivo a algo. Cualquier proceso puesto en marcha debe contar con este apartado, debido a que éste es quien nos dirá si, efectivamente, lo que implementamos obtuvo los resultados esperados o si es necesario modificar ciertos aspectos.

Es importante tomar en cuenta el marco para la evaluación de iniciativas en la promoción de la salud según Rootman:

Elaboración propia, con base en González et ál. (2011). Marco de Rootman para la estrategia instrumental de evaluación [esquema]. p. 317.

Siempre que se necesite evaluar algún programa de salud, se deben contestar las siguientes preguntas (González et ál., 2011, p. 314).

► ¿Hay necesidad de este programa?

► ¿Cuáles son las condiciones sociales y de salud a las que debe dirigirse el programa?

► ¿Está el programa apropiadamente diseñado?

► ¿Se está implementando de manera adecuada?

► ¿Tiene los resultados deseados?

► ¿Hay efectos colaterales?

► ¿Cuál es el costo del programa?

► ¿Es sostenible?

A continuación, te explicamos de manera detallada cómo está integrada la estrategia instrumental de evaluación.

La evaluación se lleva a cabo principalmente por personas expertas en el tema en cuestión, en reuniones cuyo fin sea la evaluación misma.

Asimismo, sus participantes generalmente son autoridades de salud y expertos en el tema en cuestión.

Se lleva a cabo mediante indicadores que se generan después de la implementación del programa, así como estadísticas, diarios de campo, opiniones y reacciones surgidas en los diversos grupos y personas que intervinieron en el programa de salud (González et ál., 2011).

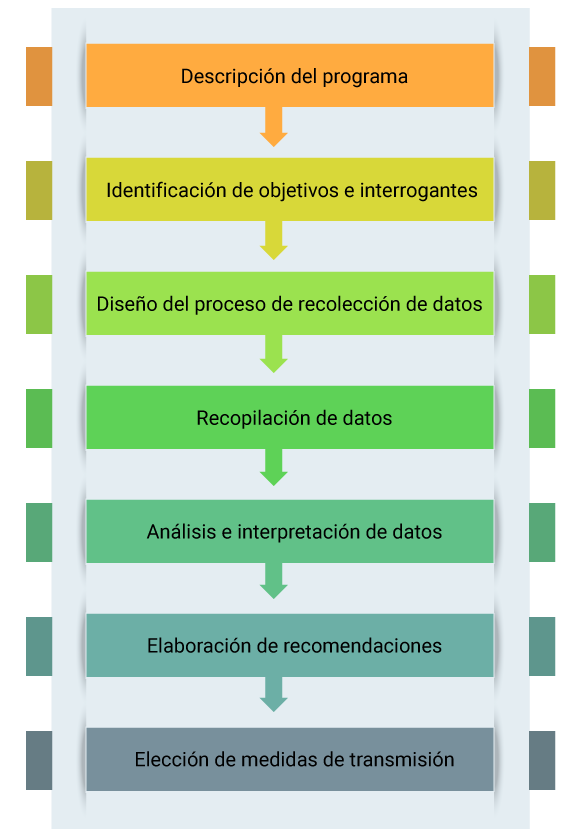

Con base en los principios descritos, se proponen los siguientes pasos para las evaluaciones de la promoción de la salud:

Elaboración propia, con base en González et ál. (2011). Evaluación [esquema]. p. 317.

A continuación, usaremos de ejemplo el “Programa de la Secretaría de Salud para la erradicación de malnutrición en las escuelas”, para identificar cada una de las estrategias instrumentales de la promoción de la salud. A lo largo del siguiente ejemplo, nos enfocaremos en el rango escolar que va de los 6 a los 12 años (Secretaría de Salud, 2017).

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) (2012), 60.6 millones de mexicanos viven con sobrepeso y obesidad, lo que corresponde al 52% de la población; además, el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Por esta razón, se declara una emergencia epidemiológica en todo el país el 1º de noviembre de 2016 (EE-3-2016 y EE-4-2016).

La Secretaría de Salud y el Comité Nacional de Seguridad en Salud, a través del Subcomité de Enfermedades Emergentes, emitió las Declaratorias de Emergencia Epidemiológica. A través de una conferencia de prensa, el subsecretario de prevención y promoción de la salud explicó la importancia de la emergencia epidemiológica y algunas de las medidas para reducir el impacto (Secretaría de Salud, 2017).

Durante el 2016 y hasta la fecha, uno de los periódicos con mayor difusión en nuestro país, El Universal, ha emitido alrededor de 20 artículos en sus publicaciones. De igual manera, en spots publicitarios en la televisión e internet, se presentaron algunas campañas como la de “Chécate, mídete, muévete".

Una de las principales acciones que hizo el gobierno, en conjunto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, fue la de incorporar temas de cuidado de salud y hábitos saludables como parte de la jornada escolar, con lo que se buscaba promover un estilo de vida saludable mediante cambios en la ingesta de alimentos en los niños, con temas como: “Comiendo balanceado y delicioso” y “Canta una canción al momento de lavar tus manos”.

Cuando las autoridades sanitarias se dieron cuenta de que en el país existía una epidemia de sobrepeso y obesidad en niños, un grupo conformado por el secretario de salud, el director del Instituto Nacional de Pediatría, el director del Instituto Nacional de Salud Pública y un grupo numeroso de médicos, entre los que se encontraban pediatras, psicólogos, endocrinólogos, por mencionar algunos, decidieron hacer una reunión en la que, a través de un debate, explicaron sus vivencias, acciones puestas en marcha, impacto del sobrepeso y la obesidad infantil, etcétera; todo con el objetivo de tomar en cuenta lo que pudiera servir para hacer frente a este problema de salud.

La publicidad de los alimentos y bebidas es uno de los principales factores que intervienen en los cambios de la alimentación que fomentan la obesidad. Por lo que, según el horario escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública (lunes a viernes de 14:30 horas a 19:30 horas) y el horario de mayor audiencia infantil en fines de semana (de 07:00 horas a 19:30 horas), la Secretaría de Salud estableció que solamente se podrían publicitar productos que cumplieran los requisitos nutricionales establecidos en ese horario. Además, otro método implementado fue la prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas (Secretaría de Salud, 2017).

En el Estado de México, la comunidad de diferentes distritos se expresó con las autoridades sanitarias por la falta de espacios para hacer actividades físicas, por lo que se impartieron en las plazas cívicas de 125 municipios del estado superclases de zumba de manera permanente, así como actividades deportivas para los niños, tales como talleres de fútbol, baloncesto, entre otros.

Como parte del programa ya mencionado, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud crearon una estrategia piloto con el nombre de “Promover la salud desde la escuela” en 160 planteles. Esta estrategia buscaba promover la vida saludable, interviniendo directamente con personal de salud en las escuelas (realizando somatometría), supervisando menús escolares y refiriendo al médico en caso necesario. Otras de las acciones realizadas fueron capacitaciones a profesores de educación física, así como la instalación de bebederos y ferias de salud para padres de familia y alumnos (Secretaría de Salud, 2017).

Es difícil establecer la estrategia instrumental de evaluación en este programa, debido al corto tiempo que estuvo vigente; es decir, para que pudiésemos ver el impacto que tuvo esta estrategia, deberíamos esperar a que los niños entraran a otra etapa de vida, y ver si prevalece el sobrepeso y/o la obesidad. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es una comparación de los resultados de la ENSANUT 2012 y 2016.

De acuerdo con esta encuesta, “la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años disminuyó de 34.4% en 2012 a 33.2% en 2016” (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2016).

Como te diste cuenta, es muy importante conocer las diferentes estrategias instrumentales de la promoción de la salud. Éstas serán de gran utilidad en tu vida como médico, sobre todo cuando detectes algún problema de salud con alto impacto en una comunidad y quieras implementar alguna de ellas para contrarrestar determinado problema.

A su vez, cada vez que se ponga en marcha algún programa de salud en la comunidad que esté a tu cargo, una de tus labores será detectar si efectivamente se adapta a las características específicas de esa población.

Las estrategias son parte de tu vida diaria como médico, por ejemplo, al querer transmitir de manera adecuada la información a tus pacientes, cuando quieras conocer el impacto de alguna enfermedad y sepas en qué lugar encontrar las estadísticas, cuando quieras lograr un empoderamiento en la población que tengas a tu cargo o con un paciente durante tu consulta, y al usar tu propia experiencia o la de tus colegas o profesores para comprender el curso de algún fenómeno de salud; además, es importante a la hora de querer comprender cómo han beneficiado o no ciertos programas que hayas implementado en tu comunidad.

Con la finalidad de repasar el tema de manera sencilla, revisa el siguiente cuadro que resume las estrategias instrumentales de la promoción de la salud y sus aspectos más importantes.

Cuadro descriptivo de las estrategias instrumentales de la promoción de la salud

Elaboración propia, con base en González et ál. (2011). Cuadro descriptivo de las estrategias instrumentales de promoción de la salud [cuadro].

Comprender los fundamentos teóricos de las estrategias instrumentales de la promoción de la salud te ayudará a tomar en cuenta las características de la población que debes considerar a la hora de elaborar un programa de salud, con el fin de que lo apliques de la mejor manera.

Los programas de salud son una parte fundamental en la medicina. Conocer las estrategias instrumentales de la promoción de la salud te permitirá comprender cada programa de manera clara, así como identificar las estrategias que la componen. También, las debes poner en marcha cuando necesites crear un programa de salud para tus pacientes, así como al querer llevar a cabo cada una de las estrategias por separado. Siempre con la intención de llegar al objetivo y beneficiar a los pacientes o integrantes de tu comunidad.

Bibliografía

González, R., Castro, J. y Moreno, L. (2011). Estrategias instrumentales de la promoción de la salud. Promoción de la salud en el ciclo de vida, pp. 293-322. México: McGraw-Hill.

Organización Panamericana de la Salud. (1999). Planificación local participativa. Washington, D.C.: Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud.

Documentos electrónicos

Dirección General de Promoción de la Salud. (2005). Manual de Advocacy o Abogacía en Promoción de la Salud. Consultado el 30 de enero de 2019 de http://bvs.minsa.gob.pe/local/PROMOCION/136_manualabog.pdf

FHI 360. (2018). Día Mundial del Lavado de Manos. Guía para Planificadores. Consultado el 9 de enero 2018 de https://drive.google.com/file/d/1J9pHoCjYLyIqMu-TlTtUoswqJp3SDo0W/view

Gobierno de Navarra. (S. f). Metodología de promoción de la salud. Consultado el 11 de diciembre 2018 de http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0B4DA52B-F565-452C-A61F-256C6078766E/193907/METODOLOGIAPROMOCIONSALUD.pdf

Gobierno del Estado de México. (2018). Estrategia para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes en el Estado de México. Consultado el 8 de enero 2019 de http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/EstrategiaSODMexico.pdf

Secretaría de Salud. (2012). Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Cólera. Consultado el 9 de enero de 2019 de https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/06_Manual_Colera.pdf

Secretaría de Salud. (2017). Acciones desde la Secretaría de Salud para la Erradicación de Todas las Formas de Malnutrición en las Escuelas. Foro “Alimentación: Avances y Perspectivas”. Consultado el 8 de enero 2019 de http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/wp-content/uploads/2017/08/SALUD.pdf

Sitios electrónicos

Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM. (2008). Estrategias instrumentales de la promoción de la salud. Consultado el 11 de diciembre 2018 de http://dsp.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2013/12/3.1-Estrategias-instrumentales.pdf

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (2016). Base de datos y documentación 2016. Consultado el 11 de diciembre de 2018 de https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2016/index.php

Instituto Nacional de Salud Pública. (2016). Lavado de manos. Consultado el 09 de enero de 2019 de https://www.insp.mx/avisos/2791-lavado-manos.html

Moncada, A. (2018). La promoción de la salud y los medios de comunicación. Consultado el 08 de enero de 2019 de https://www.easp.es/web/blogps/2018/05/15/la-promocion-de-la-salud-y-los-medios-de-comunicacion/

Organización Mundial de la Salud. (2017). Salud y derechos humanos. Consultado el 16 de enero de 2019 de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

Secretaría de Salud. (1996). Campaña Aguas con el Cólera [Archivo de video]. Consultado de https://www.youtube.com/watch?v=BSb8YtZtq-4

Secretaría de Salud. (2015). Consumo de agua (desinfección para consumo). Consultado el 9 de enero de 2019 de https://www.gob.mx/salud/documentos/consumo-de-agua-desinfeccion-para-consumo

Secretaría de Gobernación. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-1994. Diario Oficial de la Federación [Versión electrónica]. Consultado el 09 de enero de 2019 de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270852&fecha=02/10/2012

World Health Organization. (s. f). Health Education. Consultado el 07 de febrero de 2019 de https://www.who.int/topics/health_education/en/

Imagen de portada

Universidad Magallanes. (2017). Operativo de Salud Programa de Intervención Integral para Adultos Mayores en situación de Vulneración de Derechos [fotografía]. Tomada de https://bit.ly/2ZeJJue

Cómo citar

Ortuño, E., Macedo, L., Robles, V., Zepeda, C., Huerta, C. y Ríos, A. (2021). Estrategias instrumentales de la promoción de la salud. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Medicina-UNAM. (Vínculo)