En esta UAPA, aprenderemos sobre los estudios de cohorte; nos centraremos en sus distintos formatos, clasificación, generalidades, análisis, ventajas y desventajas, etc., así como en su importancia, por la gran cantidad de información que han generado en el área de la salud.

Los estudios de cohorte se han utilizado de manera clásica para determinar la ocurrencia de un evento específico; la población en estudio se sigue a través del tiempo y se compara la incidencia del evento en individuos expuestos con la de los no expuestos.

Entre los distintos diseños de investigación epidemiológica observacional, el estudio de cohorte, también llamado de seguimiento o de incidencia, sustenta un alto valor en la escala de causalidad y es lo más próximo a un experimento.

En los estudios de cohorte, interesa conocer qué parte de una población seguida durante un periodo de tiempo y con una característica en común se enferma o presenta algún resultado de interés. De hecho, la palabra viene del latín cohors, cohortis que significa “séquito” o “agrupación”. Esta población puede tratarse de:

Vamos a iniciar esta UAPA estudiando cuáles son las características básicas de este tipo de diseño.

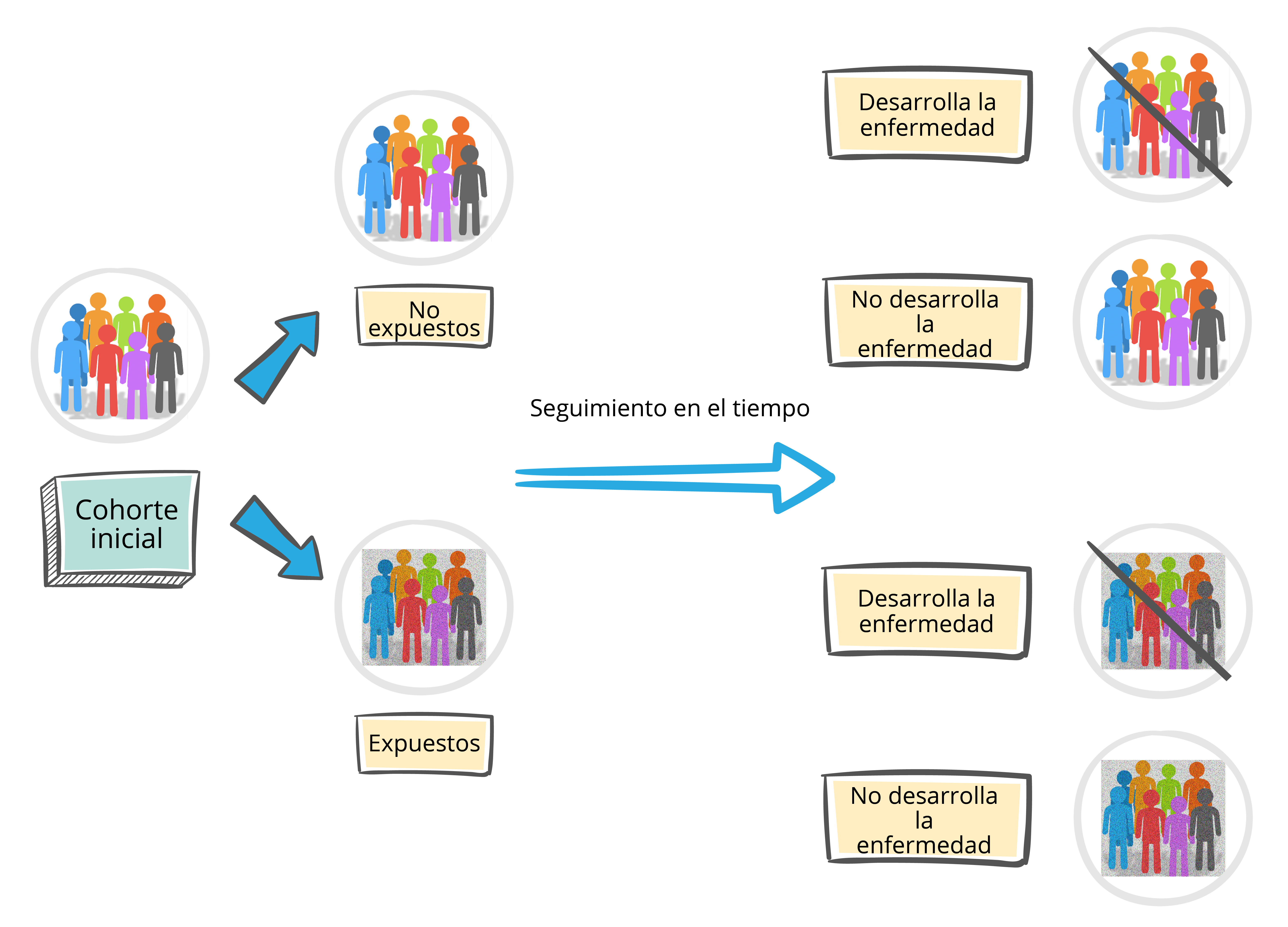

Históricamente, los estudios de cohorte se han implementado para establecer la ocurrencia de un evento específico —enfermedad— en un grupo de sujetos inicialmente libres del mismo; es decir, la población en estudio se sigue a través del tiempo, y se compara la incidencia del evento de estudio en individuos expuestos con la de los no expuestos (véase Rodríguez, 2007, p. 112; Moreno-Altamirano et ál., 2000). El diseño puede incluir más de dos grupos (véase Szklo y Nieto, 2003, p. 21).

Su unidad de observación y análisis es el individuo; su característica principal radica en la selección y clasificación de sujetos en subgrupos, con base en la presencia o ausencia de una exposición —factor de riesgo— a una causa potencial de enfermedad que interesa investigar, y el seguimiento de éstos, con el objetivo de evaluar una probable relación causa-efecto (véase Moreno, 2013, p. 45; Rodríguez, 2007, p. 111; Beaglehole et ál., 2003, pp. 38, 39; Villa et ál., 2012, p. 114; Szklo y Nieto, 2003, p. 21).

Este diseño implica la selección de un grupo de personas con cierta característica, consideradas como expuestas al factor de estudio; la selección de un grupo similar, pero sin la exposición, considerado como no expuesto; ambos grupos son seguidos durante un periodo específico en el que se registra el evento de interés; finalmente, se compara la magnitud y frecuencia con que ocurre el efecto en ambos grupos (ver figura 1).

Figura 1. Esquema de un estudio de cohortes

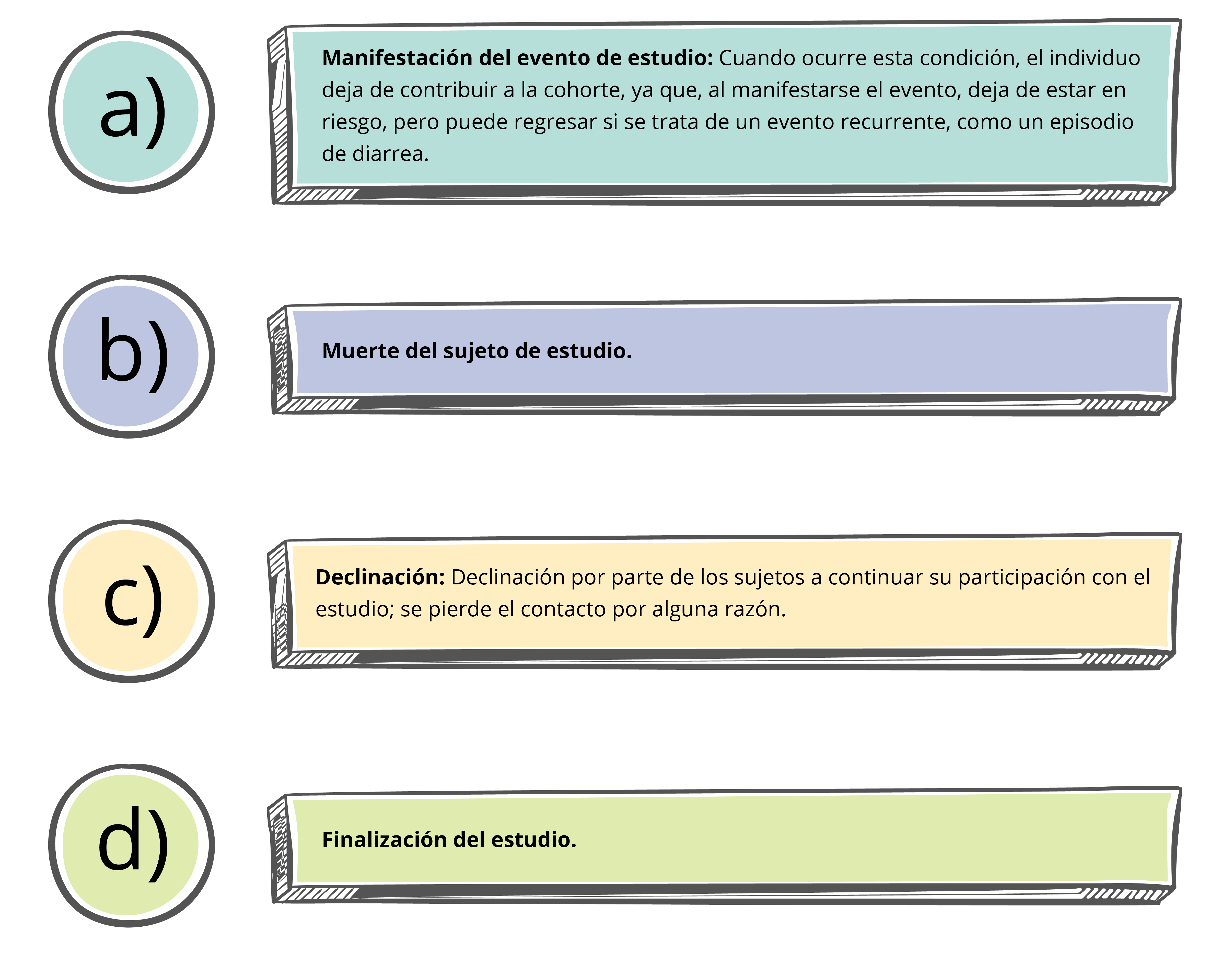

La ocurrencia del evento se puede determinar de manera prospectiva o retrospectiva. El seguimiento continúa hasta que se presenta una de las siguientes condiciones (véase Rodríguez, 2007, p. 112; Moreno-Altamirano et ál., 2000):

Los grupos no expuestos o de referencia deben ser los más parecidos a los expuestos en todos los aspectos, excepto en que no presentan la exposición que se estudia; deben tener, además, el mismo riesgo potencial de presentar el evento y tener las mismas oportunidades que los expuestos para ser diagnosticados/detectados, en relación con el evento resultado en estudio. La exposición y las covariables en estudio pueden ser fijas o cambiar en el tiempo. En este último caso, es necesario tomar en cuenta los cambios en la exposición, así como la posibilidad de que los confusores y modificadores de efecto también varíen. En las exposiciones fijas, los factores no cambian, como el caso del sexo, el peso al nacer o la composición genética, entre otros (véase Rodríguez, 2007, p. 115).

De acuerdo con Argimon y Jiménez (2004, p. 66), según la relación cronológica respecto al inicio del estudio y la ocurrencia del evento o enfermedad, los estudios de cohorte se clasifican como (ver figura 2):

Figura 2. Tipos de cohorte, de acuerdo con la relación temporal entre el inicio del estudio y la ocurrencia del evento

Es importante señalar que, independientemente si se trata de estudios de cohorte prospectiva, retrospectiva o ambispectiva, en el momento en el que se establece el inicio del seguimiento, los sujetos que se seguirán deberán estar sanos; es decir, libres de la enfermedad en estudio (véase Villa et ál., 2012, p. 115).

Enseguida, se presentan ejemplos de estudios de cohorte prospectivos y retrospectivos, que son los que más se utilizan y que han generado información muy valiosa en el área médica, para que entiendas su importancia como diseño para demostrar causalidad y estar en la parte más alta de estudios que muestran causalidad, dentro de los observacionales.

También son llamados estudios de cohortes concurrentes o longitudinales.

La validez de la comparación del estudio depende del supuesto de que no existan diferencias —aparte de la exposición— entre los grupos expuestos y no expuestos; es decir, ambos grupos son comparables respecto a otros factores asociados con la exposición o evento de interés —enfermedad—. Cualquier diferencia en relación con una tercera variable entre ambos grupos y que esté relacionada con la ocurrencia del evento podría sesgar los resultados sobre la asociación real entre la exposición y el evento (véase Rodríguez, 2007, p. 25; Moreno-Altamirano et ál., 2000).

Finalmente, es importante mencionar las ventajas y desventajas de este tipo de diseño (Moreno, 2013; Rodríguez, 2007; Beaglehole et ál., 2003; Villa et ál., 2012):

Estudios de cohorte prospectivos

• Son lo más cercanos a un experimento. • La relación causa-efecto es verificable.

• Es el único método para estimar la incidencia.

• Pueden estimarse medidas de riesgo.

• Permiten evaluar resultados múltiples, que podrían estar relacionados con la exposición de interés.

• Pueden estudiarse varios eventos simultáneamente.

• Pueden fijarse criterios de calidad en la medición de la exposición y del evento de interés.

• Son especialmente eficientes para estudiar exposiciones raras o poco frecuentes —ocupacionales—.

• Útiles para estudiar exposiciones con una alta frecuencia en la población general.

• Posibilitan la inclusión en el estudio de uno o más eventos de interés derivados de la exposición.

• Son difíciles de realizar.

• Son costosos.

• Requieren un número elevado de participantes.

• Suelen ser de larga duración.

• Son poco eficientes para el estudio de enfermedades raras —poco frecuentes—.

• Son difíciles de realizar.

Son también llamados estudios de cohortes históricos (véase Argimon y Jiménez, 2004, p. 74).

Estudios de cohorte retrospectivos

• Se hacen en menor tiempo.

• Tienen menor coste.

• No requieren largos periodos de tiempo para identificar un número suficiente de casos.

• Útiles para estudiar exposiciones poco frecuentes, aunque requieren la disponibilidad de la información sobre la exposición previa.

• Existe un bajo riesgo de sesgos de selección, especialmente en los estudios retrospectivos (véase Rodríguez, 2007, p. 26; Argimon y Jiménez, 2004, p. 74).

• Tienen limitada factibilidad, cuando no se cuenta con la información sobre la exposición previa.

• Carecen de control sobre la calidad de la información —principal limitación—.

• Cuando la exposición ha tenido lugar muchos años antes del inicio del estudio, su medición puede ser muy difícil, por lo que es probable que aparezcan errores de medición que sesguen la aparente magnitud de la asociación.

• No se puede evaluar la existencia de una relación dosis-respuesta, que es un importante criterio para inferir causalidad.

• Se dificulta la medida de la aparición de la enfermedad.

• La información recogida tiene otras finalidades; la calidad puede no ser suficiente.

• Pueden existir problemas en la recogida de información sobre importantes variables de confusión.

• Los resultados difícilmente pueden considerarse definitivos al abordar relaciones causales (véase Rodríguez, 2007, p. 26; Argimon y Jiménez, 2004, p. 74).

Como se mencionó en un inicio, en este tipo de diseño, la selección de los integrantes de la cohorte es fundamental, pues son a los que se les dará seguimiento a lo largo del tiempo; podrás observar que hay algunas variaciones. A continuación, revisaremos cómo es que se clasifican estos estudios dependiendo de cómo se conforme la cohorte y cómo los grupos a comparar.

Características de las poblaciones que conforman la cohorte

Dependiendo si se trata de un solo grupo cerrado, ya sea geográfica o poblacionalmente o si hay un grupo externo, se clasifican en:

Elección de la cohorte expuesta

Los sujetos expuestos al factor de riesgo pueden venir de la población general o de grupos con una mayor exposición o en los que es fácil llevar a cabo un seguimiento. A continuación, se presentan a detalle cada uno de ellos:

Elección de la cohorte no expuesta

La cohorte de comparación debe estimar la incidencia que tendría la enfermedad en la población de donde provienen los individuos que componen la cohorte expuesta, si no existiera exposición. La cohorte no expuesta debe ser comparable —o igual— a la expuesta, respecto a las variables que se consideran pronósticas de la enfermedad, a excepción del factor de riesgo que se está estudiando (véase Argimon y Jiménez, 2004, p. 69). Nos debemos asegurar que el grupo no expuesto sea estudiado durante el tiempo suficiente para determinar el grado en el que se presentó el efecto buscado. En aquellos casos en los que no se puedan generar comparaciones válidas con un solo grupo, es recomendable incluir varios grupos de control (véase Moreno, 2013, p. 49).

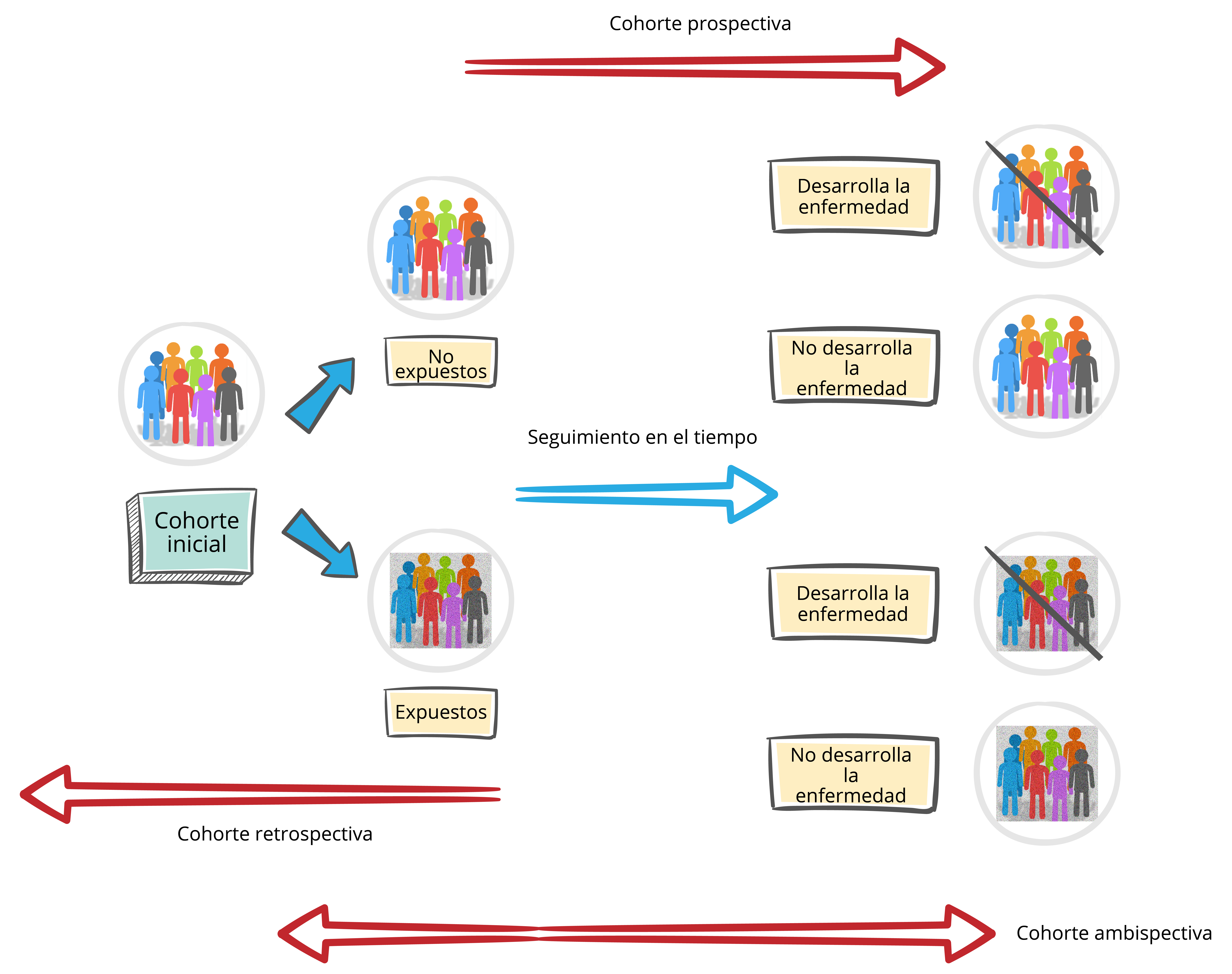

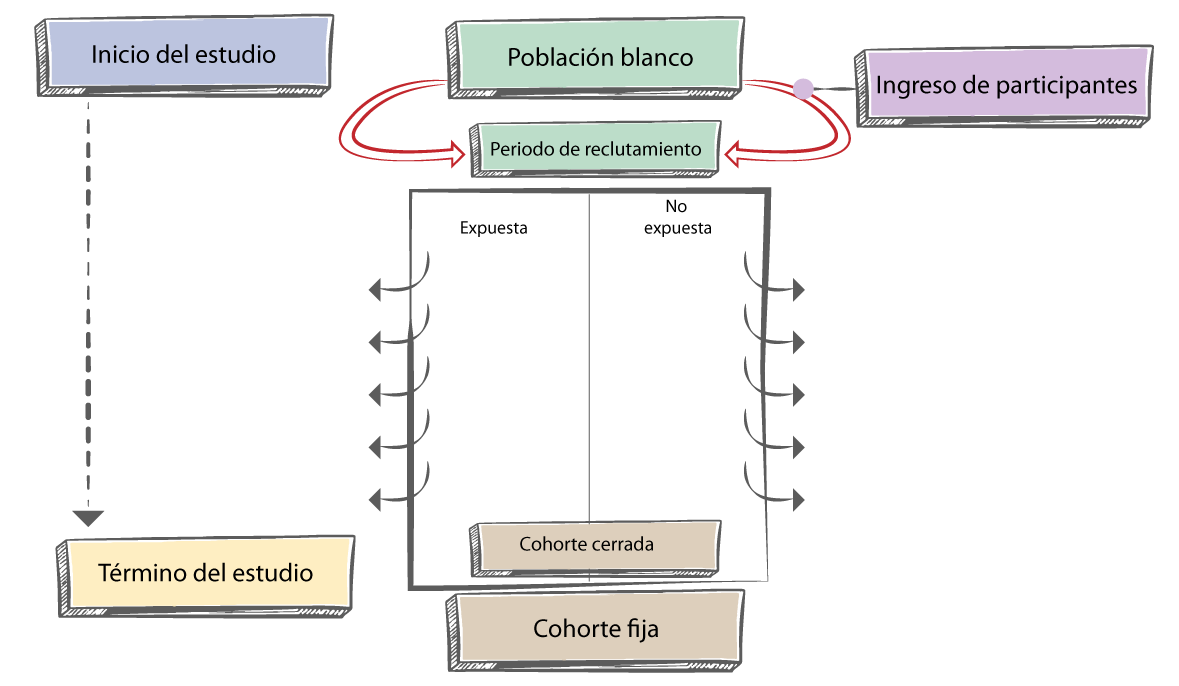

Ahora bien, recuerda que, en este diseño de cohorte, debe haber un seguimiento a lo largo del tiempo; hemos mencionado cohortes como la de los médicos ingleses y la de Framingham que han tenido una duración considerable. Algunos investigadores inician con una cohorte definida y no permiten que ingresen nuevos sujetos; otros permiten que haya una entrada de sujetos cada cierto tiempo; por ejemplo, en la cohorte de Framingham, se han incluido ya tres generaciones: abuelos, padres y nietos. El primer tipo recibe el nombre de cohorte fija y el segundo de cohorte dinámica.

A continuación, vamos a revisar estos dos tipos de cohorte, así como el tipo de seguimiento que se da a las poblaciones, además de un aspecto muy importante: la medición del desenlace.

Existen diferentes tipos de estudios de cohorte, de acuerdo con la forma en que integren sujetos a los grupos en estudio; puede haber cohortes cerradas y abiertas, tal y como se describe a continuación.

Cohortes cerradas (fijas)

Son aquellas en las que sólo se incluye a los sujetos que cumplen con los criterios de inclusión fijados por los investigadores al inicio del estudio. No se considera la entrada y salida de sujetos durante el seguimiento. En este tipo de cohortes, la población tiende a disminuir (véase Rodríguez, 2007, p. 113; Villa et ál., 2012, p. 116; Argimon y Jiménez, 2004, p. 69).

Figura 3. Elaborada con base en: Lazcano-Ponce, E., Fernández, E., Salazar-Martínez, E. y Hernández-Ávila, M. (2000). Esquema de una cohorte fija o cerrada [diagrama]. Tomado de Lazcano-Ponce, E., Fernández, E., Salazar-Martínez, E. y Hernández-Ávila, M. (2000). “Estudios de cohorte: metodología, sesgos y aplicación”, p. 231.

Cohortes dinámicas o abiertas

Son aquellas que permiten la entrada y salida de nuevos sujetos de estudio o de sujetos que previamente habían salido de la cohorte, lo que puede ocurrir en cualquier momento, mientras esté en curso el estudio. En este tipo de cohortes, el número de sujetos en estudio, en un punto cualquiera en el tiempo, puede variar o permanecer constante. Los participantes entran, reingresan o salen de la cohorte cuando cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por los investigadores; no obstante, el tiempo de seguimiento de cada uno de los sujetos de estudio variará en forma importante, ya que, al reemplazar a un sujeto por otro, no es posible considerar a este último como una extensión del que abandonó (véase Rodríguez, 2007, p. 117; Villa et al., 2012, p. 116).

Figura 4. Elaborada con base en: Lazcano-Ponce, E., Fernández, E., Salazar-Martínez, E. y Hernández-Ávila, M. (2000). Esquema del flujo que se presenta en una cohorte dinámica [diagrama]. Tomado de Lazcano-Ponce, E., Fernández, E., Salazar-Martínez, E. y Hernández-Ávila, M. (2000). “Estudios de cohorte: metodología, sesgos y aplicación”, p. 231.

En ambos tipos de cohorte, el periodo de seguimiento puede comprender años, meses, semanas o días, dependiendo de la incidencia y características del evento estudiado. A continuación, revisaremos algunos aspectos relacionados con el seguimiento, fundamental en estos estudios.

Seguimiento en los estudios de cohorte

Una de las mayores dificultades en un estudio de cohortes es el seguimiento de un elevado número de sujetos durante un periodo prolongado de tiempo, por lo que la mayoría de los esfuerzos se concentran en asegurarlo (véase Argimon y Jiménez, 2004, p. 72; Moreno, 2013, p. 49).

El seguimiento debe ser igual tanto en los sujetos expuestos como en los no expuestos, con idéntica pauta de visitas y exploraciones; de esta manera, se intentan disminuir los efectos derivados de un mayor control en uno de los grupos, lo que podría influir tanto en el sujeto que se sabe estudiado como en el investigador y su capacidad u oportunidad de detectar sucesos que, de otra manera, pasarían inadvertidos. El seguimiento puede ser activo o pasivo:

Pérdidas en el seguimiento

Las pérdidas en el seguimiento pueden originarse por tres razones:

a) Abandono del estudio o declinación de los sujetos de estudio para continuar

b) Muerte

c) Pérdidas llamadas “administrativas” —terminación temprana del estudio, debido a razones ajenas a las planteadas originalmente; por ejemplo, agotamiento del financiamiento—

Es importante estudiar las causas que producen pérdidas en el seguimiento para evaluar el posible impacto de éstas en la validez del estudio (véase Rodríguez, 2007, p. 11). De manera paralela al seguimiento, deberá realizarse la evaluación de la exposición y, consecuentemente, medir el desenlace.

Una fortaleza de los estudios de cohorte prospectivos es la medición detallada, precisa y objetiva del factor de riesgo en estudio. La información detallada del factor de riesgo permite estudiar el efecto en un subgrupo de sujetos sometidos a determinado grado o en un subtipo de exposición o permite clasificar la exposición en diferentes grados para evaluar una probable relación dosis-respuesta.

La duración de la exposición puede utilizarse, en ocasiones, como un sustituto de la dosis acumulada de exposición, siempre que la intensidad de la exposición sea constante en el tiempo. Por otro lado, el grado de exposición puede variar durante el seguimiento, por lo que es importante registrar los cambios y sus motivos (véase Argimon y Jiménez, 2004, p. 71).

Medición del desenlace

Los procedimientos para determinar qué sujetos de las cohortes desarrollan el desenlace de interés —factor de riesgo— varían en función de la respuesta que se estudia y los recursos disponibles. Esta medición debe ser lo más objetiva posible. Cuando se trata de síntomas o síndromes para los que no existe ningún examen objetivo, debe recurrirse a definiciones sobre las que haya un amplio consenso.

Es importante que esta determinación se realice de la misma forma en los expuestos y los no expuestos, mediante criterios establecidos explícitamente antes del inicio del estudio; además, en la medida de lo posible, esta medición debería ser realizada por personas que no conozcan si los sujetos están expuestos o no, para prevenir sesgos de información (véase Argimon y Jiménez, 2004, p. 71).

La base del análisis estadístico de un estudio de cohorte es la evaluación de la posible aparición de casos nuevos —incidencia— diferenciales —en exceso o en déficit— de un evento, durante el seguimiento en el tiempo de los sujetos en riesgo, como consecuencia de haber estado expuestos o no a un determinado factor de riesgo. A continuación, estudiaremos cuáles son las principales medidas de asociación que podemos obtener en un diseño de cohorte.

Como se mencionó anteriormente, la base del análisis de un estudio de cohorte es la estimación de la incidencia diferencial de la enfermedad entre sujetos expuestos y no expuestos a un probable factor de riesgo, durante un seguimiento en el tiempo.

También se puede evaluar en los sujetos expuestos la ocurrencia de la enfermedad según la intensidad de la exposición, ya sea por variaciones en el tiempo o por combinaciones de factores de riesgo (véase Moreno-Altamirano et ál., 2000; Argimon y Jiménez, 2004, p. 68).

Razón de incidencia acumulada

La razón de incidencia acumulada (RIA), también conocida como razón de riesgos o riesgo relativo, es una medida de asociación entre el evento y la exposición (véase Rodríguez, 2007, p. 118).

Para calcular la RIA, se divide la incidencia del grupo expuesto entre la del grupo no expuesto:

Cuando existe una asociación positiva, mayor a uno entre la exposición y el evento, se esperaría que la proporción del grupo expuesto que lo desarrolló sea mayor que la proporción del grupo no expuesto.

Razón de tasas de incidencia

La razón de tasas de incidencia (RTI) representa cuántas veces más —o menos— ocurrirá el evento en el grupo expuesto al factor, comparado con el grupo no expuesto. El resultado se interpreta de la siguiente forma: un valor igual a uno indica ausencia de asociación, no-asociación o valor nulo; valores mayores a uno indican asociación entre el factor de riesgo y la aparición del evento.

El cálculo de la RTI se realiza de la siguiente manera:

El resultado de esta estimación es una medida de asociación que nos permite comparar los riesgos entre los grupos expuesto y no expuesto (véase Rodríguez, 2007, pp. 118-121).

En un estudio de cohorte, se presentan tiempos de seguimiento desiguales, ya sea por los diferentes momentos de aparición del evento de interés o por pérdidas en el seguimiento —abandono, cambio de domicilio, muerte o finalización del estudio por agotamiento de recursos financieros—. Una forma de tratar periodos de seguimiento variables es mediante el análisis basado en tiempo-persona. En estos casos, puede utilizarse el promedio de tiempo contribuido por la totalidad de sujetos de la cohorte. Cuando se ha cuantificado el tiempo-persona de seguimiento para cada sujeto, el denominador cambia a una dimensión de tiempo —las unidades son, por ejemplo, años-persona, días-persona u horas-persona—. Esto nos permite estimar la tasa de los casos incidentes en una unidad de tiempo determinada.

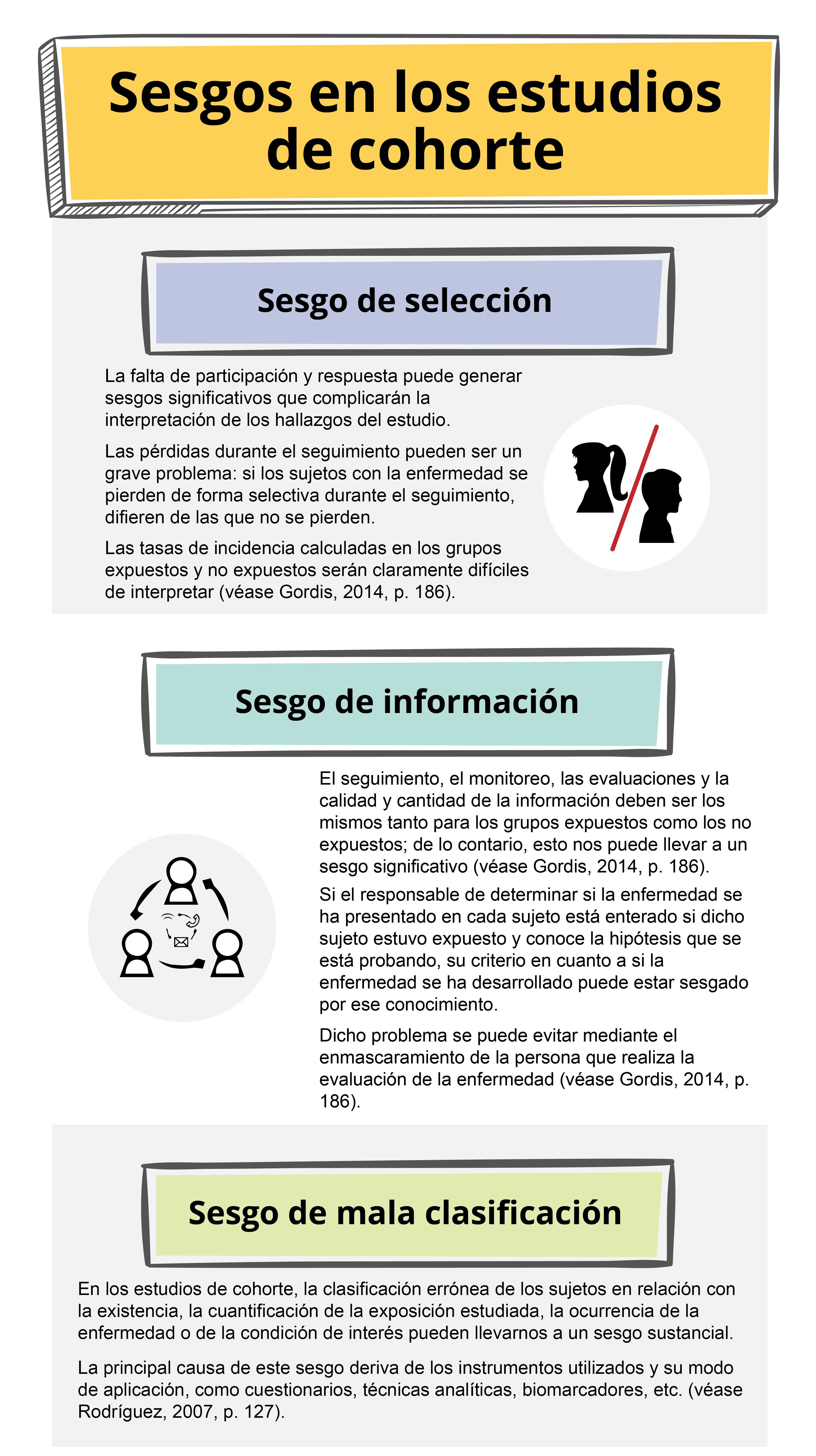

Cuando se lleva a cabo un estudio de cohorte, debemos tener en cuenta los sesgos a los que este diseño es susceptible. En este diseño, hay dos categorías principales: sesgo de selección, de información y sesgos por mala clasificación (véase Gordis, 2014, p. 186).

Sesgos en los estudios de cohorte (infografía ).

Entre los estudios observacionales, este tipo de diseño representa lo más cercano al experimental y también tiene un alto valor en la escala de causalidad, ya que es posible verificar la relación causa-efecto correctamente en el tiempo. Su limitación es que la exposición no es controlada por el investigador ni asignada de manera aleatoria, por lo que no es posible controlar completamente las posibles diferencias entre los grupos en relación con otros factores asociados con la ocurrencia del evento.

En la actualidad, los estudios de cohorte han cobrado gran relevancia dentro de los estudios observacionales, puesto que son la principal herramienta para el estudio de la causalidad y el estudio de factores pronósticos, cuando no se pueden llevar a cabo estudios experimentales.

Asimismo, el constante progreso de los registros, capacidad técnica e infraestructura institucional han contribuido a que este diseño se aplique con mayor frecuencia. Aunque el costo sigue siendo una limitación importante para los grandes estudios de cohorte, se han desarrollado métodos que permiten llevar a cabo este tipo de estudio con un gasto relativamente accesible.

La generación de los modelos explicativos y predictivos a partir de este tipo de estudios posee un gran valor científico: el icónico estudio de Framingham y el de los médicos ingleses, que han permitido grandes avances en la clínica y en la salud pública, son ejemplos de esto.

En esta UAPA, estudiamos las características y tipos de estudios de cohorte; asimismo, se revisó su aplicación para responder preguntas en epidemiología y la gran utilidad que han tenido para generar conocimientos útiles tanto en el área clínica como epidemiológica.

A pesar de que tienen inconvenientes como carecer de control sobre la calidad de la información y que su duración depende de la historia natural de la enfermedad, también son muy útiles por la cantidad de información que generan.

En esta actividad, te pedimos que recuerdes algunos conceptos generales que se analizaron en esta UAPA.

Existen diferentes tipos de estudios de cohorte según el tipo de investigación y en el momento en que se desarrollen. Esto es importante puesto que, dadas sus características, permiten responder diferentes preguntas de investigación.

Ahora que conoces más sobre dicha clasificación, es momento de que pongas a prueba tu conocimiento.

Fuentes de información

Bibliografía

Beaglehole, R., Bonita, R. y Kjellström, T. (2003). Epidemiología básica. Organización Panamericana de la Salud.

Gitelman, L. (2014). Paper knowledge. Toward a media history of documents. Duke University Press.

Gordis, L. (2014). Epidemiología (5.a ed.). Elsevier.

Lazcano-Ponce, E., Fernández, E., Salazar-Martínez, E. y Hernández-Ávila, M. (2000, mayo-junio). Estudios de cohorte: metodología, sesgos y aplicación. Salud Pública de México, 42(3), 230-241.

Martínez, D., Papuzinski, C., Stojanova, J. y Arancibia, M. (2019, 7 de noviembre). Conceptos generales en bioestadística y epidemiología clínica: estudios observacionales con diseño de casos y controles. Medwave, 19(10), 1-9.

Moreno, L. (2013). Epidemiología clínica (3.a ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.

Szklo, M. y Nieto, F. J. (2003). Epidemiología intermedia. Ediciones Díaz Santos.

Villa, A., Moreno, L. y García, G. S. (2012). Epidemiología y estadística en salud pública. McGraw-Hill Interamericana Editores/Universidad Nacional Autónoma de México.

Documentos electrónicos

Argimon, J. M. y Jiménez, J. (2013). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (4.a ed.). Elsevier. https://www.academia.edu/24421999/M%C3%A9todos_de_investigacion_clinica_y_epidemiologica_4_ed_Josep_Argimon_Pall%C3%A1s

Balcells, M. (2016, enero-marzo). El estudio Framingham. Neurosciences and History, 4(1), 43-46. http://nah.sen.es/vmfiles/abstract/NAHV4N1201643_46ES.pdf

García, N., Manterola, C., Guerrero, E. y Navarrete, O. (2020, abril). Estudios de cohortes especiales. Revista de Cirugía, 72(2), 171-178. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-45492020000200171&lng=es&nrm=iso&tlng=es%0Ahttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2452-45492020000200171&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Moreno-Altamirano, A., López-Moreno, S. y Corcho-Berdugo, A. (2000, enero-abril). Principales medidas en epidemiología. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 45(1), 337-348. https://www.redalyc.org/pdf/2232/223219928011.pdf

Rodríguez, J. M. (2007, diciembre). Epidemiología: diseño y análisis de estudios. Revista de la Facultad de Medicina, 55(4), 282-283. https://www.researchgate.net/publication/262763573_EPIDEMIOLOGIA_DISENO_Y_ANALISIS_DE_ESTUDIOS

Imagen de portada

Macrovector. (s. f.). Multitud [ilustración]. https://www.freepik.es/vector-gratis/multitud-personas-grafico-isometrico_5921690.htm#page=2&query=lupa%20poblacion&position=45&from_view=search&track=ais

Cómo citar

Cortés-Meda, A., Ponciano-Rodríguez, G., Rojas-Limón, I. y Fernández-Sánchez, E. (2024). Los clásicos de la epidemiología: estudios de cohorte. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Medicina-UNAM. [Vínculo].