En esta unidad, se definirá qué es la violencia sexual infantil (VSI), también conocida como abuso sexual infantil (ASI), los tipos de VSI y su posible frecuencia a nivel mundial y nacional; se identificarán los factores de riesgo y protectores para vivirla, así como las diversas expresiones clínicas de esta forma de violencia; asimismo, abordaremos algunos recursos para realizar una anamnesis focalizada y una exploración física que disminuya, al mínimo, los riesgos de revictimización. Finalmente, identificaremos cómo integrar el diagnóstico y tratamiento integral que se debe brindar a niñas, niños y adolescentes (NNA) y sus familias.

Niños llorando y sujetados por las manos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013) define la violencia sexual como "todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo" (p. 2).

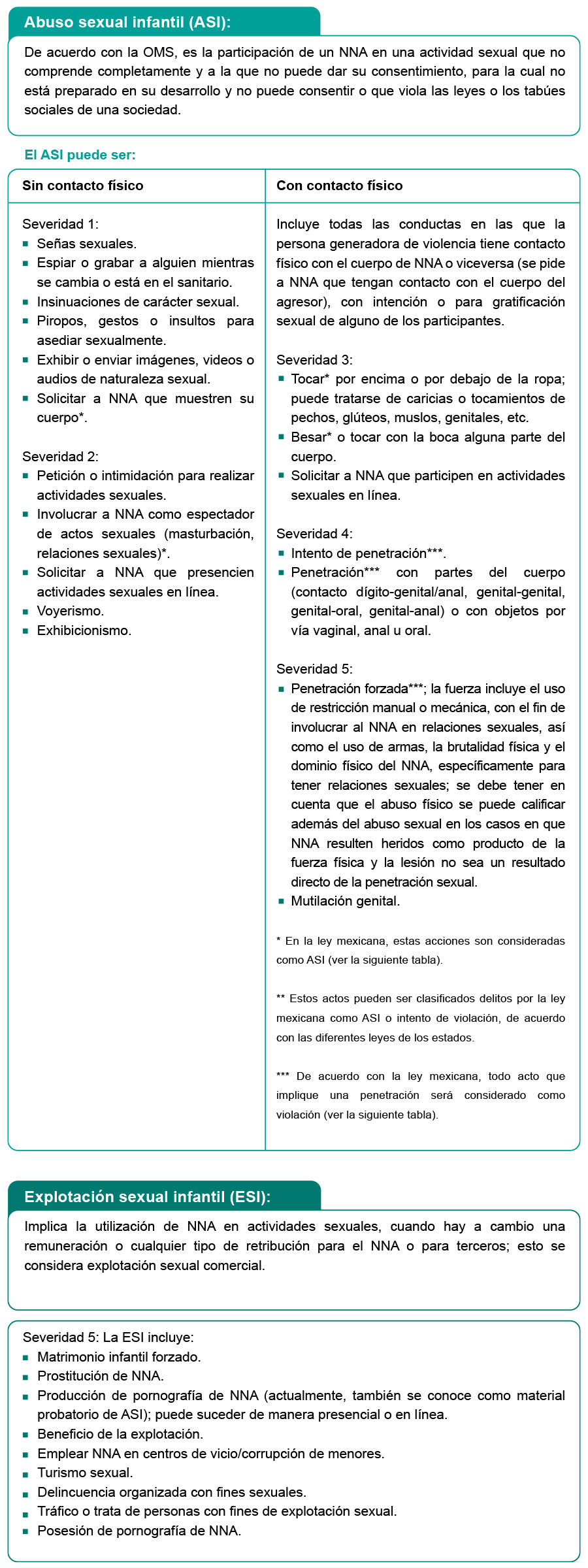

La violencia sexual hacia NNA comprende el abuso sexual infantil (ASI) y la explotación sexual infantil (ESI) (Save the Children, 2012); en la siguiente tabla, se muestran sus tipos y severidad (Longitudinal Studies of Child Abuse and Neglect, 1997). La principal diferencia entre explotación y abuso sexual es que en la primera hay un beneficio económico de terceros o cualquier otro tipo de beneficios, como políticos y sociales.

La violencia sexual es un delito contra NNA que transgrede sus derechos humanos y causa graves daños que impiden su desarrollo integral. En la siguiente tabla, se enlistan algunas conductas específicas que tienen tipificación como delitos. La descripción de los delitos y su penalidad varía dependiendo el código penal de cada estado:

Asediar reiteradamente, con fines lascivos, a una persona menor de 18 años (ambos son iguales jerárquicamente).

Asediar reiteradamente, con fines lascivos, a una persona menor de 18 años valiéndose de una posición jerárquica.

Realizar cópula con persona mayor de 15 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de engaño.

Procurar, obligar, facilitar o inducir, a una o varias personas menores de edad, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de cualquier medio impreso o electrónico.

Promover, publicitar, invitar, facilitar o gestionar que una o más personas viajen al interior o exterior del país para realizar actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años.

La comete quien, haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual.

La comete quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre una persona menor de 18 años y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

Ejecutar u obligar a NNA (con o sin violencia), para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. También se considera abuso sexual cuando se obligue al agraviado(a) a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo; son actos sexuales los tocamientos corporales, los que representen actos sexuales o los que obliguen a la víctima a representarlos.

Introducción del pene en el cuerpo de una persona menor de edad por vía vaginal, anal o bucal, o bien, penetración por vía vaginal o anal de cualquier elemento, instrumento, o cualquier parte del cuerpo humano distinta del pene, con fines sexuales.

Obligar, inducir, facilitar o procurar que un NNA realice actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual; comerciar, distribuir, exponer, circular u ofertar a NNA libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, de manera física o a través de cualquier medio.

Explotar el cuerpo de NNA para obtener un lucro; inducirlos(as) a la prostitución; administrar o sostener directa o indirectamente lugares de explotación sexual de personas menores de edad.

Todos los NNA pueden ser blanco de violencia sexual. Un análisis de 24 países, principalmente de ingresos altos y medianos, menciona que la violencia sexual en la infancia oscilaba entre el 8 % y el 31 % en las niñas y el 3 % y el 17 % en los niños (Barth et ál., 2013).

Datos sobre México revelan que en 2020 se reportaron 22 030 denuncias de violencia sexual en NNA (60 casos por día), 12 033 corresponden a abuso sexual, 7198 a violación, 1489 a corrupción de menores, 749 a acoso, 251 a hostigamiento sexual, 230 a pornografía infantil, 54 a trata de personas con fines de explotación sexual y 26 a prostitución de menores.

Estas cifras se triplicaron en la última década. La Consulta Infantil y Juvenil 2015 del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que el 8 % (83 974) de 1 049 709 de NNA entre 10 y 13 años manifestó haber vivido algún tipo de violencia sexual en su familia, la escuela y la calle, mientras que el 2 % (10 393) de 487 600 adolescentes de 14 a 17 años de ambos sexos señaló haber sido violentado sexualmente. Cifras del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPNNA) mostraron que, ocho de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. De enero a octubre de 2020, se registraron 3581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual: 3325 fueron niñas y 256 niños; hubo 373 661 nacimientos de madres adolescentes, de los cuales 8876 fueron hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio, la mayoría de los casos por violación sexual o matrimonios arreglados.

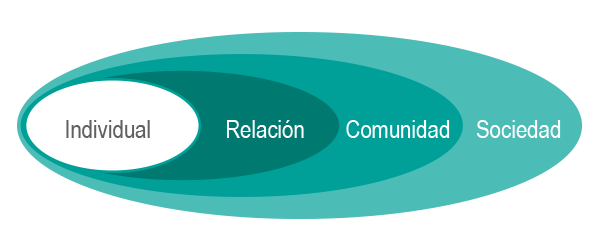

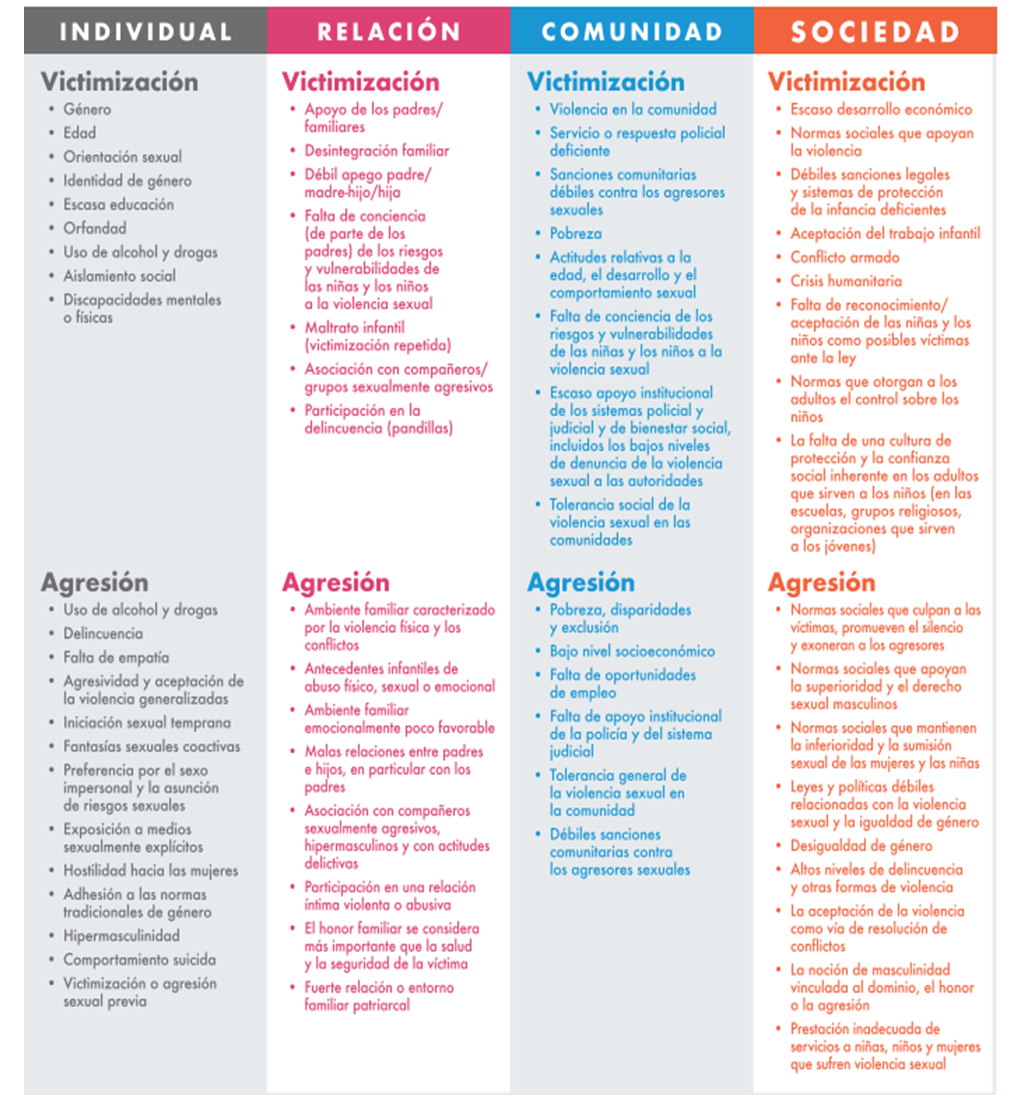

Dentro de la dinámica de la violencia sexual, intervienen diversos factores a considerar para su mejor entendimiento:

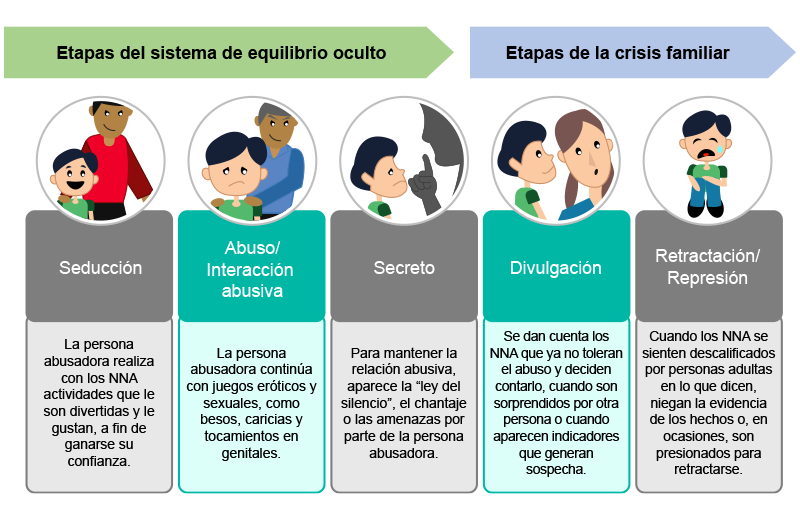

La violencia sexual hacia NNA sucede principalmente por personas cercanas o conocidas; hasta en un 60 % a 70 % de los casos se encuentra entre la familia, amigos cercanos, vecinos y figuras de autoridad para NNA. Debido a esto se favorece que ésta se vaya dando de manera progresiva (ver la siguiente figura).

Entre el 27 % y el 73 % de NNA le dirán a alguien sobre la violencia sexual que viven, lo que no necesariamente implica que la persona que oye esta apertura o divulgación estará preparada para escuchar o brindar ayuda u orientación. De estos NNA, sólo entre el 0 % y el 16 % buscarán ayuda con alguna persona o sitio que pueda brindárselas, ya que la mayoría lo hace con amigos (pares) o personas que no les creen o no saben cómo actuar al respecto y prefieren ocultarlo por la vergüenza o miedo; finalmente, menos del 5 % de NNA que viven violencia sexual recibirán realmente ayuda por servicios profesionales.

(s. a.) (2022). Etapas del abuso sexual hacia NNA [diagrama]. Basado en Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia. (2017). Protocolo de prevención del abuso sexual infantil a niñas, niños y adolescentes, p. 29.

OAK Foundation. (2019). Factores de riesgo para vivir (victimización) o generar (agresión) violencia sexual [cuadro]. Tomado de OAK Foundation. (2019). Lo que funciona para prevenir la violencia sexual contra las niñas y los niños, p. 33.

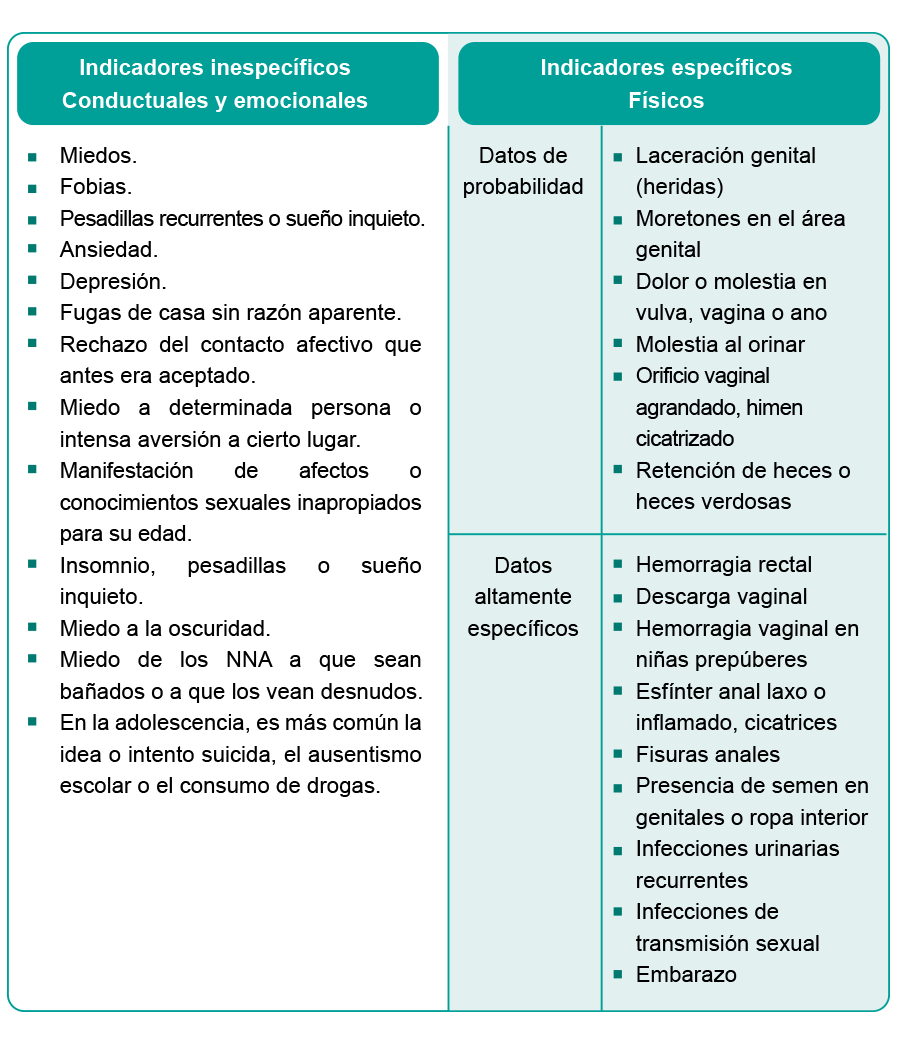

La presencia de estos indicadores físicos de violencia sexual apunta a una alta probabilidad de que el NNA haya sido víctima de este tipo de violencia (ver la siguiente tabla):

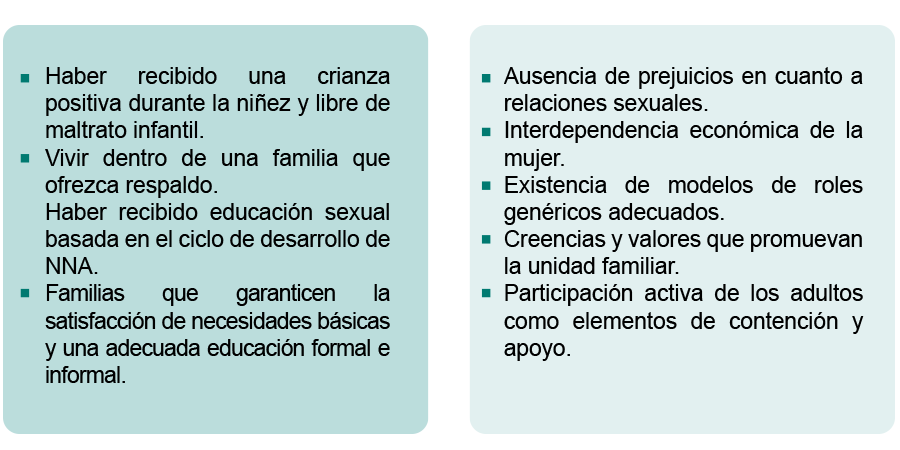

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia. (2017). Factores de protección [cuadro]. Tomado de Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia. (2017). Protocolo de prevención del abuso sexual infantil a niñas, niños y adolescentes, p. 44.

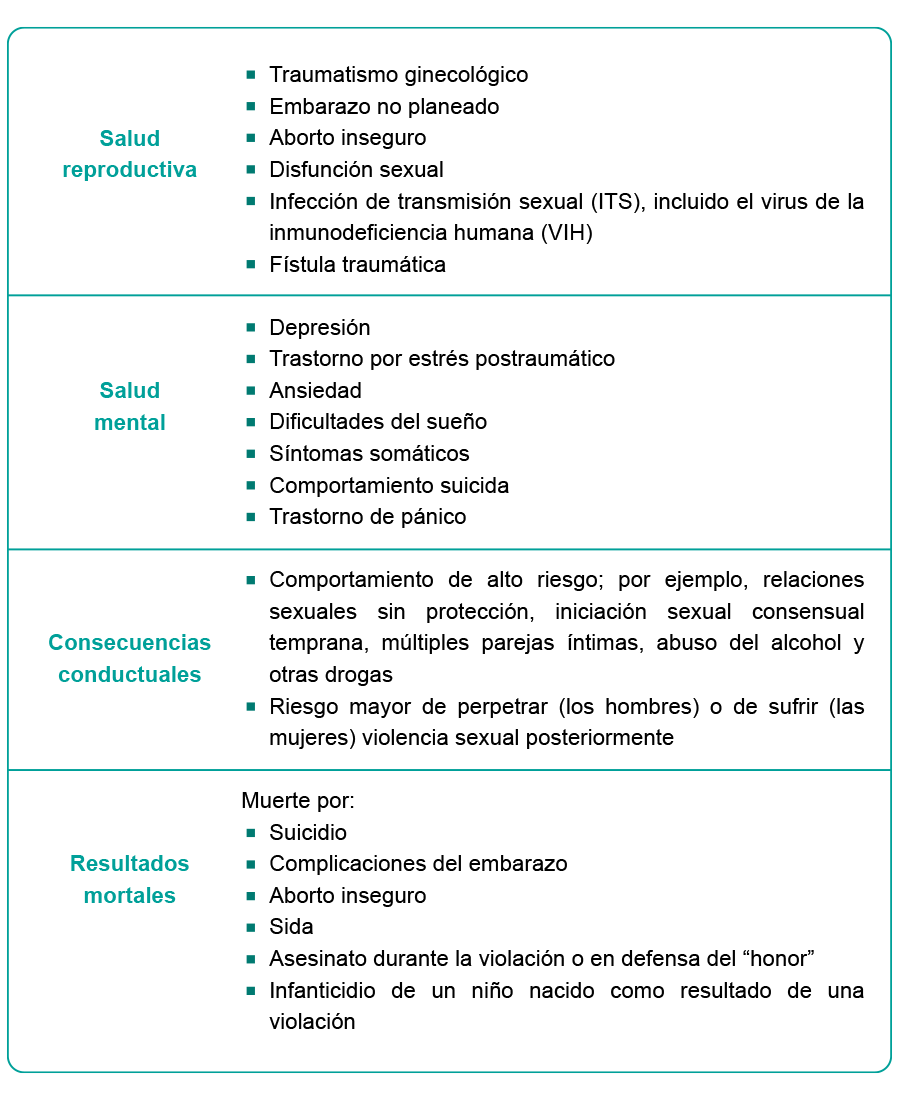

(s. a.) (2022). Consecuencias de la violencia sexual en la salud [tabla]. Tomada de Organización Mundial de la Salud. (2013). “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres”, p. 7.

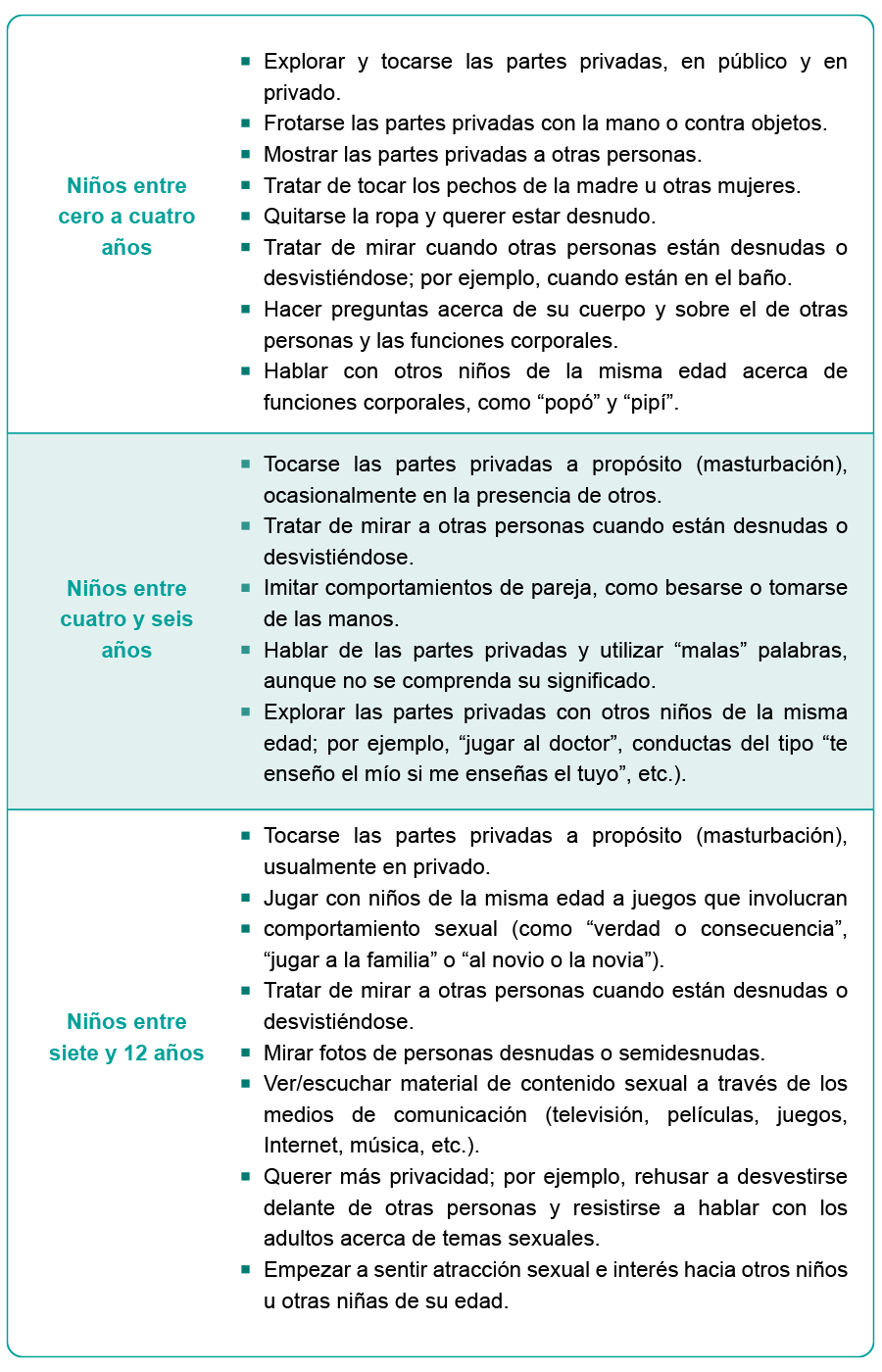

Un adecuado entendimiento de las dinámicas de la violencia sexual es esencial para asegurar que el personal médico, paramédico, otros profesionales y familiares no pasen por alto la sospecha y el diagnóstico o que ocurra lo contrario. Es importante diferenciar la violencia sexual de la conducta sexual infantil (prácticas normales o juegos sexuales entre niños). Este tipo de conductas ocurren en la ausencia de coerción; son conductas de exploración y conocimiento (ver la siguiente tabla):

The National Child Traumatic Stress Network. (2009). Comportamientos sexuales comunes en NNA [tabla]. Tomada de The National Child Traumatic Stress Network. (2009). “Desarrollo sexual y conducta en los niños”, p. 21.

También debemos considerar dentro del diagnóstico diferencial otras patologías que pueden generar lesiones verrugosas anogenitales, enfermedades ampollosas/ulcerosas, trastornos que pueden producir lesiones purpúricas, anomalías estructurales adquiridas que pueden generar sangrado vaginal, edema o equimosis en niñas prepúberes; por ejemplo, prolapso uretral y trauma no abusivo. Ante un posible caso de violencia sexual, es necesario establecer el tiempo que ha transcurrido desde el momento de la agresión, hasta el momento de la consulta.

En la consulta, es posible sospechar o detectar una situación de violencia. Por ello, la anamnesis, que convencionalmente la realiza el personal profesional de la salud, puede modificar sus características para convertirse en una entrevista focalizada. Es recomendable convocar a profesionales del área de la salud mental (psicología, trabajo social, entre otros); de lo contrario, es posible derivar directamente al paciente para ser entrevistado por personal profesional en un espacio adecuado para estos fines.

Previo a iniciar la anamnesis o entrevista focalizada, se garantizará que estén satisfechas las necesidades de atención médica urgente, así como la seguridad del NNA, considerando su interés superior (Organización Mundial de la Salud, 2019).

Si se sospecha que el NNA concurre acompañado por la persona que ejerce la violencia, es fundamental mantener una entrevista a solas, cuando su desarrollo y madurez lo permitan. Se tomarán todas las medidas necesarias para prevenir la revictimización y vulneración de derechos. Debe considerarse el desarrollo y etapa evolutiva del NNA, su estado emocional, capacidad de recordar y comprender.

El profesional que realice la anamnesis se presentará con el NNA y explicará su rol, informará qué hará y para qué. La entrevista puede ser llevada a cabo por profesionales de la medicina, personal del área de salud mental, como psicólogos o trabajadores sociales, en ocasiones, por personal de enfermería. A continuación, se muestran algunos ejemplos de preguntas en casos de violencia sexual hacia NNA:

Las preguntas deben ser abiertas respecto a la explicación sobre el origen de las lesiones o los síntomas. No se realizarán preguntas cerradas, ni que induzcan respuestas; tampoco se presionará o se insistirá en obtener el relato:

Si el NNA devela la situación de violencia, se le transmitirá que se le cree y que lo sucedido no fue su culpa. Si se trata de una situación crónica, se intentará restarle responsabilidad por el tiempo transcurrido desde que ocurrió hasta la develación.

Por otro lado, siempre se informará al NNA sobre los pasos a seguir:

Cuando sea forzoso tomar muestras o fotografías, se mencionará lo siguiente: “Es necesario realizar una serie de estudios, tomar fotografías de las lesiones y tomar muestras, si tú estás de acuerdo”.

Al finalizar la entrevista, hay que agradecer la colaboración al NNA, informarle que se hará todo lo posible por ayudarle. Se le informará sobre su estado de salud, procurando transmitir alivio.

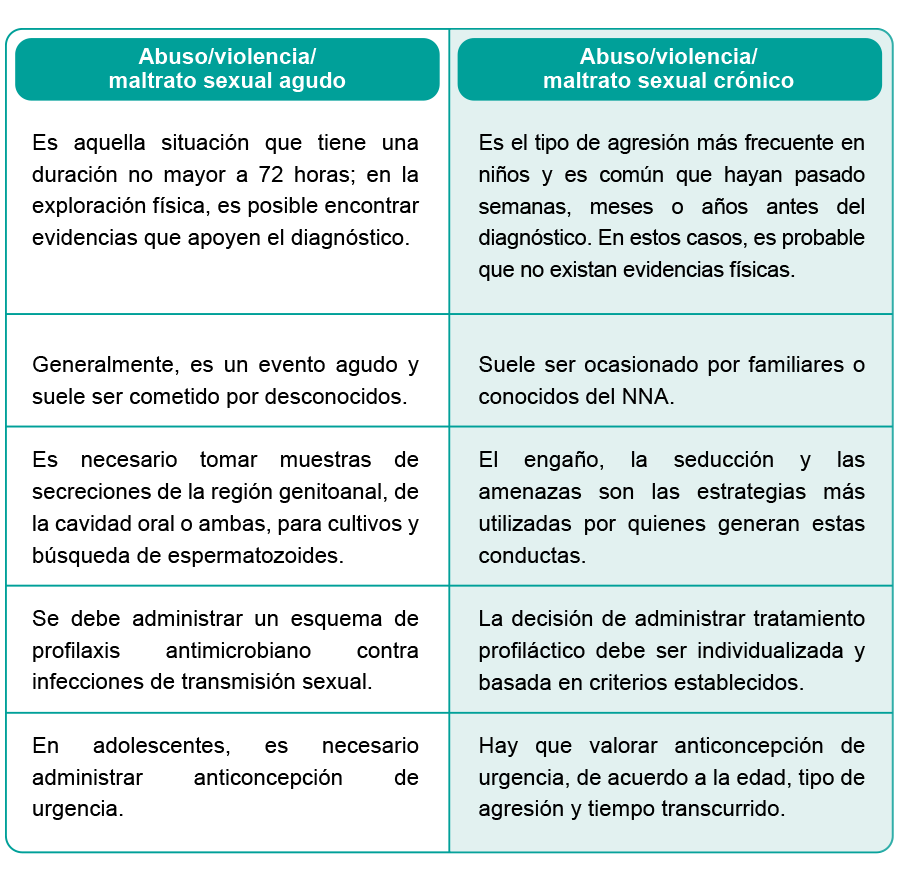

De acuerdo con la información recabada durante la anamnesis, podemos identificar si se trata de un evento agudo (<72 horas) o crónico (han pasado semanas, meses o años); en la siguiente tabla, se enlistan las principales diferencias:

(s. a.) (2022). Diferencia entre abuso sexual agudo o crónico [tabla]. Basada en García-Piña, C. A., Loredo-Abdalá, A. y Gómez-Jiménez, M. (2009). “Guía para la atención del abuso sexual infantil”, p. 100.

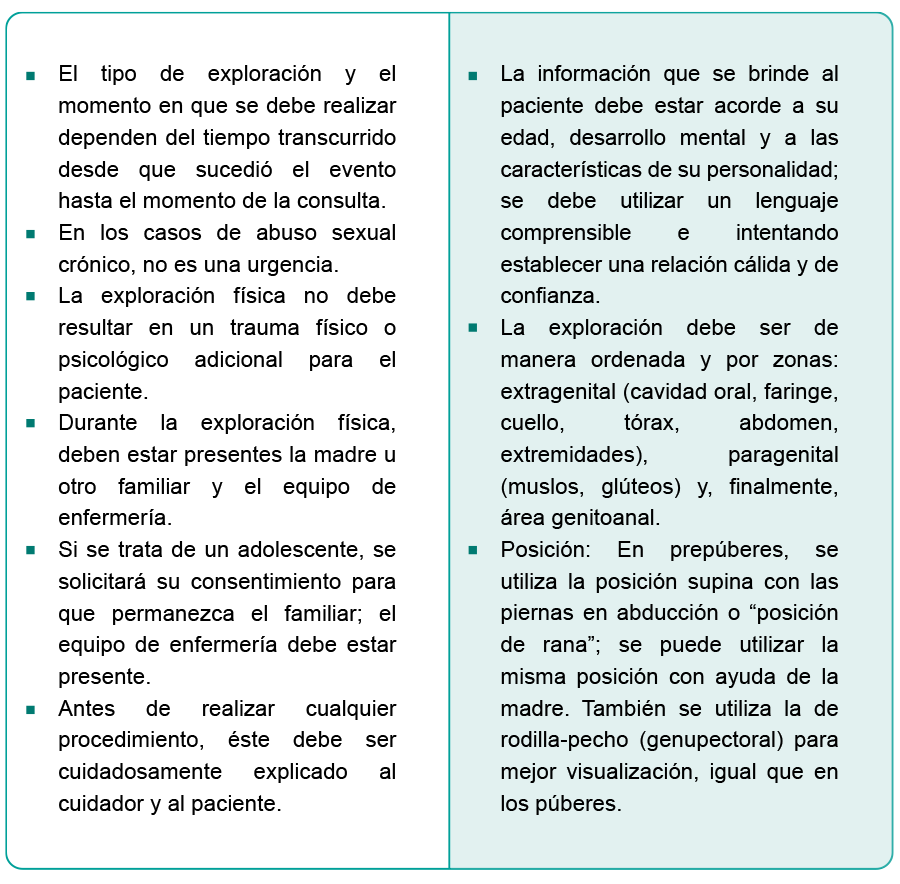

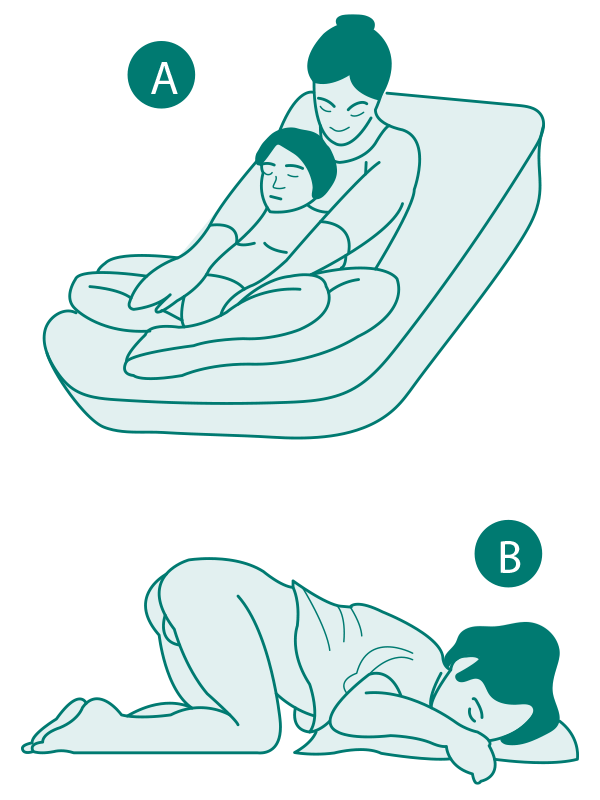

Se debe realizar una revisión general por parte del médico o médica en la que quedarán descartados o no algunos de los indicadores específicos, siempre teniendo en cuenta la edad del NNA en cuanto a la vida sexual que le corresponda por su etapa evolutiva.

Pou, J. (2014). Posiciones para llevar a cabo la exploración física de la región genitoanal en niñas o niños prepúberes [imagen]. Tomada de https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-06/abuso-sexual/

Se describirá la anatomía de vulva, existencia de lesiones (tipo, topografía siguiendo las horas del reloj y características), presencia de secreciones, eritema y edema de vulva, así como características del himen (morfología, indemnidad o existencia de desgarros y, en ese caso, la topografía, número, existencia de sangrado y eritema o cicatrización).

Se inicia en posición supina (ver la imagen siguiente); para visualizar la región anal, se usa la posición genupectoral; se examinará región inguinal, escroto y pene buscando lesiones en glande. A nivel anal, se valorarán los pliegues, la mucosa, secreciones y existencia de lesiones (describir tipo, número, topografía siguiendo horas del reloj y características); se describirá si hay ensuciamiento o incontinencia. El tacto rectal se realizará solamente ante la sospecha de lesión interna o cuerpo extraño.

Hay que tomar en cuenta lo siguiente:

Las muestras biológicas deben ser tomadas por el mismo personal médico que realiza el examen físico y serán rotuladas y preservadas conforme a los protocolos internacionales y nacionales, resguardando la cadena de custodia.

La toma de muestras de laboratorio no se debe llevar a cabo de manera rutinaria; se debe realizar en NNA al ser evaluados durante las primeras 24-48 horas posteriores al evento.

Los aspectos por considerar durante la exploración física para establecer la evidencia de abuso sexual, así como los exámenes de laboratorio necesarios para la identificación de ITS, son:

En niñas o niños menores de dos años, se deben descartar las infecciones adquiridas por transmisión vertical o perinatal, como gonorrea, sífilis, VIH e infección por virus del papiloma humano (VPH); en este último caso, se debe considerar la heterotransmisión o la autoinoculación.

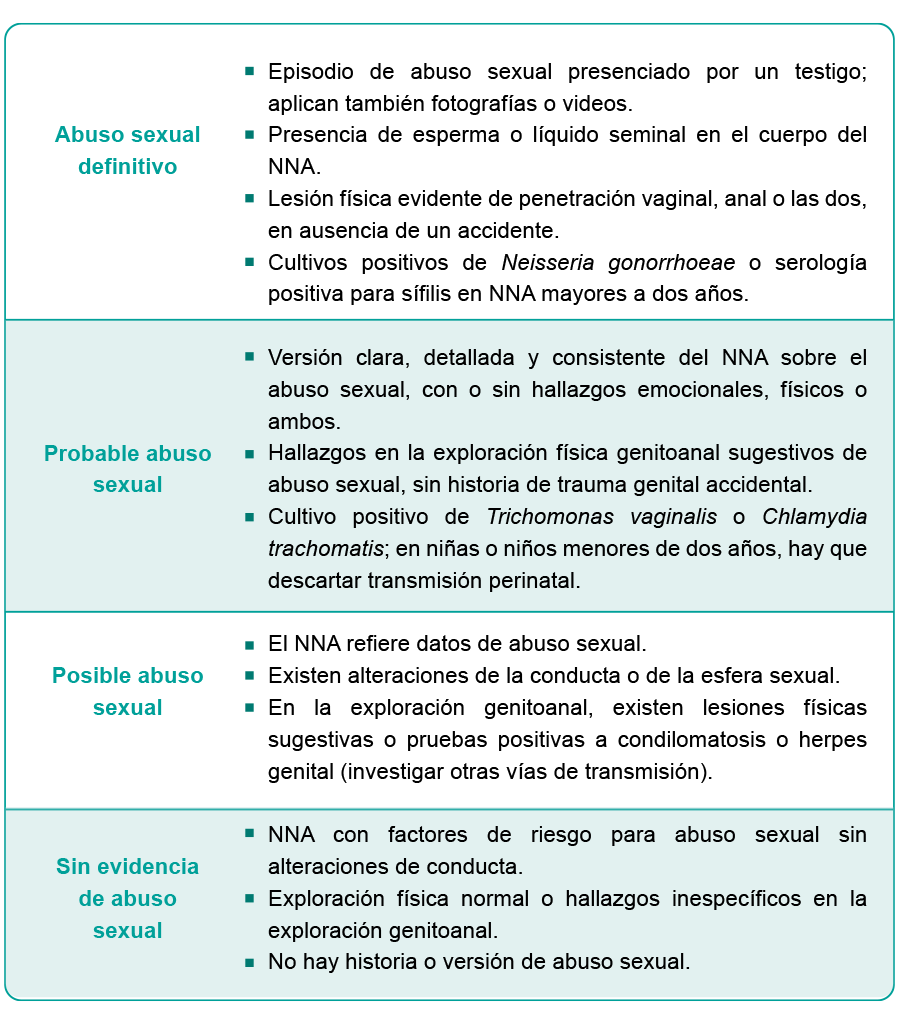

En la siguiente tabla, se muestran ejemplos para la integración del diagnóstico:

(s. a.) (2022). Integración del diagnóstico en casos de ASI [tabla]. Basada en García-Piña, C. A., Loredo-Abdalá, A. y Gómez-Jiménez, M. (2009). “Guía para la atención del abuso sexual infantil”, p. 99.

El tratamiento debe ser integral; debemos incluir lo que sigue:

De acuerdo con la NOM-046-SSA2-2005, debemos:

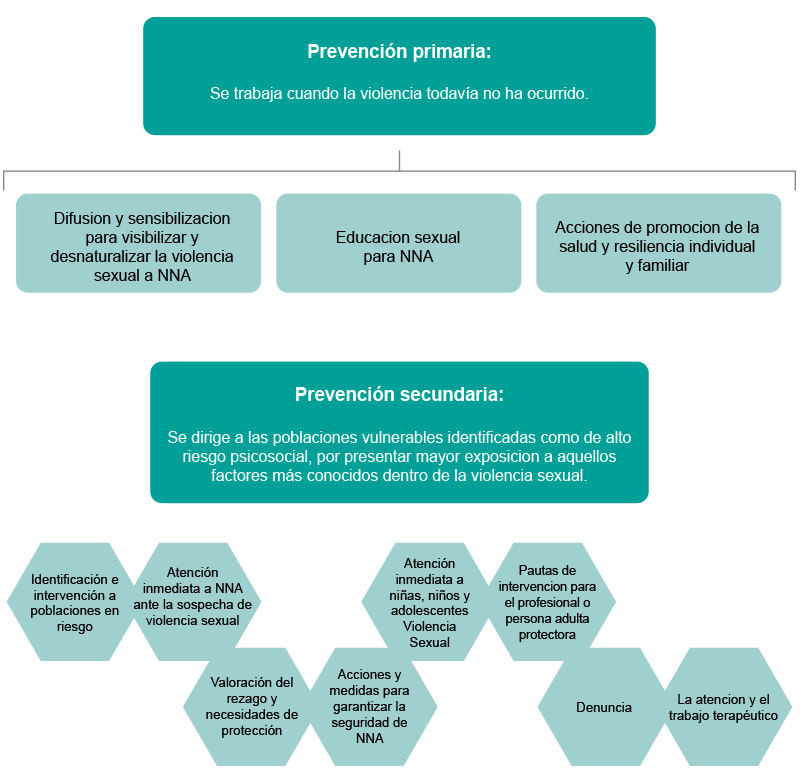

Las estrategias para prevenir la violencia sexual incluyen las acciones antes de que ocurra (prevención primaria), la detección oportuna de los casos (prevención secundaria) y evitar que sigan ocurriendo, así como la restitución de derechos y la disminución, en lo posible, de las consecuencias (prevención terciaria).

(s. a.) (2022). Estrategias de prevención primaria y secundaria contra la violencia sexual hacia NNA [diagrama]. Basado en Sistema Nacional para el Desarrollo Integral Para la Familia. (2017). Protocolo de prevención del abuso sexual infantil a niñas, niños y adolescentes, p. 53.

A continuación, se te presentan dos casos clínicos que te ayudarán a poner en práctica los conocimientos que adquiriste en esta unidad. Ya que uno de los más grandes retos que se enfrentan los médicos y las médicas es la atención de NNA que refieren una situación de violencia sexual, es importante que recuerdes qué sí hacer, qué no y, en caso de que esto te rebase, reconocer tus limitaciones y referir a otro nivel de atención o solicitar apoyo de otros profesionales.

Las siguientes preguntas te ayudarán a reafirmar tus conocimientos sobre la violencia sexual hacia NNA y las habilidades que deben desarrollar los profesionales y las profesionales de la salud para su identificación y atención.

Fuentes de información

Básicas

Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S. y Tonia, T. (2013, junio). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: a systematic review and meta‑analysis. International Journal of Public Health, 58(3), 469-483.

Faller, K. C. (2003, abril). Research and practice in child interviewing. Implications for children exposed to domestic violence. Journal of Interpersonal Violence, 18(4), 377-389.

Finkel, M. A. y Giardino, A. P. (2015). Evaluación médica del abuso sexual infantil: una guía práctica. American Academy of Pediatrics.

Finkelhor, D. (2005). Las experiencias descritas. En Abuso sexual al menor (pp. 79-105).Editorial Pax.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2014). Hidden in plain sight. A statistical analysis of violence against children. Autor.

González, J., Martínez-Jarreta, M. B. y Tenías, J. M. (2018). Las buenas prácticas en la evaluación pericial de personas que sobreviven a la violencia sexual. En J. Fernández (Ed.). Manual de atención y valoración pericial en violencia sexual. Guía de buenas prácticas (pp. 197-213). J. M. Bosch Editor.

Heger, A., Ticson, L., Velásquez, O. y Bernier, R. (2002, junio). Children referred for possible sexual abuse: medical findings in 2384 children. Child Abuse and Neglect, 26(6-7), 645-659.

Instituto Federal Electoral. (2003). Consulta Infantil y Juvenil 2003. Resultados finales de opinión. Autor.

Loredo, A., Barragán, M., Carbajal, L. y Villaseñor J. A. (1988). Abuso sexual en la edad pediátrica: consideraciones clínicas en siete casos. Boletín Médico del Hospital Infantil de México, 45, 173-178.

Perea-Martínez, A., Loredo-Abdalá, A. y Monroy-Villafuerte, A. (2004). El abuso sexual: del silencio ignominioso a una realidad estigmatizante. En A. Loredo-Abdalá (Ed.). Maltrato en niños y adolescentes (pp. 75-102). Editores de Textos Mexicanos.

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. (2000). Concentración de datos estadísticos de menores maltratados en México. Autor.

Procuraduría General de Justicia. (2002). Los menores de edad, el sector más vulnerable. Autor.

Save the Children. (2012). Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y explotación sexual infantil. Autor.

Sgroi, S. (1982). Handbook of clinical intervention in child sexual abuse. Free Press.

Villanueva, H. (2017). Abuso sexual infantil y juvenil. En A. Loredo-Abdalá (Ed.). Maltrato infantil: gravedad y prevención (pp. 29-40). Editores de Textos Mexicanos.

Andrews, G., Corry, J., Slade, T., Issakidis, C. y Swanston, H. (2004). Child sexual abuse. En M. Ezzati, A. D. López, A. Rodgers y C. J. L. Murray (Eds.). Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors (pp. 1851-1940). Organización Mundial de la Salud. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42770

American Academy of Pediatrics. (1999). Guidelines for the evaluation of sexual abuse of children. Autor. https://doi.org/10.1542/peds.103.1.186

Baita, S. y Moreno, P. (2015). Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/Abuso_sexual_infantil_Uruguay.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia [versión electrónica]. Última reforma publicada en el DOF el 18/10/2022. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2019). Preguntas frecuentes sobre prevención de explotación y abuso sexual. https://www.unicef.org/elsalvador/historias/preguntas-frecuentes-sobre-prevenci%C3%B3n-de-explotaci%C3%B3n-y-abuso-sexual

García-Piña, C. A., Loredo-Abdalá, A. y Gómez-Jiménez, M. (2009, marzo-abril). Guía para la atención del abuso sexual infantil. Acta Pediátrica de México, 30(2), 94-103. https://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2009/apm092e.pdf

Kellogg, N. y Committee on Child Abuse and Neglect. (2005, agosto). The evaluation of sexual abuse in children.Pediatrics, 116(2), 506-512.https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/116/2/506.full.pdf

Kvitko, L. A. (2009, marzo). Desgarro y escotadura congénita del himen. Su valoración medicolegal. Medicina Legal de Costa Rica, 26(1), 7-22. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152009000100002

Longitudinal Studies of Child Abuse and Neglect. (1997). Modified Maltreatment Classification System (MMCS). http://longscan.research.unc.edu/

OAK Foundation. (2019). Lo que funciona para prevenir la violencia sexual contra las niñas y los niños. Autor. https://www.togetherforgirls.org/wp-content/uploads/2021/04/2021-4-14-Lo-que-func-iona-para-preven-ir-la-v-iolenc-ia-sexual-contra-las-niñas-y-los-niños-What-Works-Evidence-Review-SPANISH.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2013). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. https://apps.who.int/iris/handle/10665/98821

Organización Mundial de la Salud. (2017, 13 de octubre). Responding to children and adolescents who have been sexually abused. https://www.who.int/publications/i/item/9789241550147

Organización Mundial de la Salud. (2019, 16 de septiembre). Guidelines for the health sector response to child maltreatment. https://www.who.int/publications/m/item/who-guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment

Poirier, M. (2002, febrero). Care of the female adolescent rape victim. Pediatric Emergency Care, 18(1), 53-59. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11862142/

Pou, J. (2014, junio). Abuso sexual. Pediatría Integral, XVIII(5). https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-06/abuso-sexual/

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia. (2017). Protocolo de prevención del abuso sexual infantil a niñas, niños y adolescentes. Autor. https://sitios1.dif.gob.mx/procuraduriaDIF/docs/Protocolo_Prevencion_Abuso_Sexual_NNA_2019.pdf

The National Child Traumatic Stress Network. (2009). Desarrollo sexual y conducta en los niños. https://www.ncsby.org/sites/default/files/NCSBY-osb-behavior-2009_span%5B1%5D.pdf

Workowski, K. A. y Bolan, G. A. (2015). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6403a1.htm

Complementaria

Casas-Muñoz, A., Carranza-Neira, J., Intebi, I., Lidchi, V., Eisenstein, E. y Greenbaum, J. (2023, 31 de marzo). Abordaje de la violencia sexual infantil: un llamado a la acción para los profesionales de América Latina. Revista Panamericana de Salud Pública, 47, e54. https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.54

Cómo citar

Casas-Muñoz, A., Rodríguez-Caballero, A., Velasco-Rojano, Á. E. y Loredo-Abdalá, A. (2023). Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Medicina-UNAM. (Vínculo)