Creación

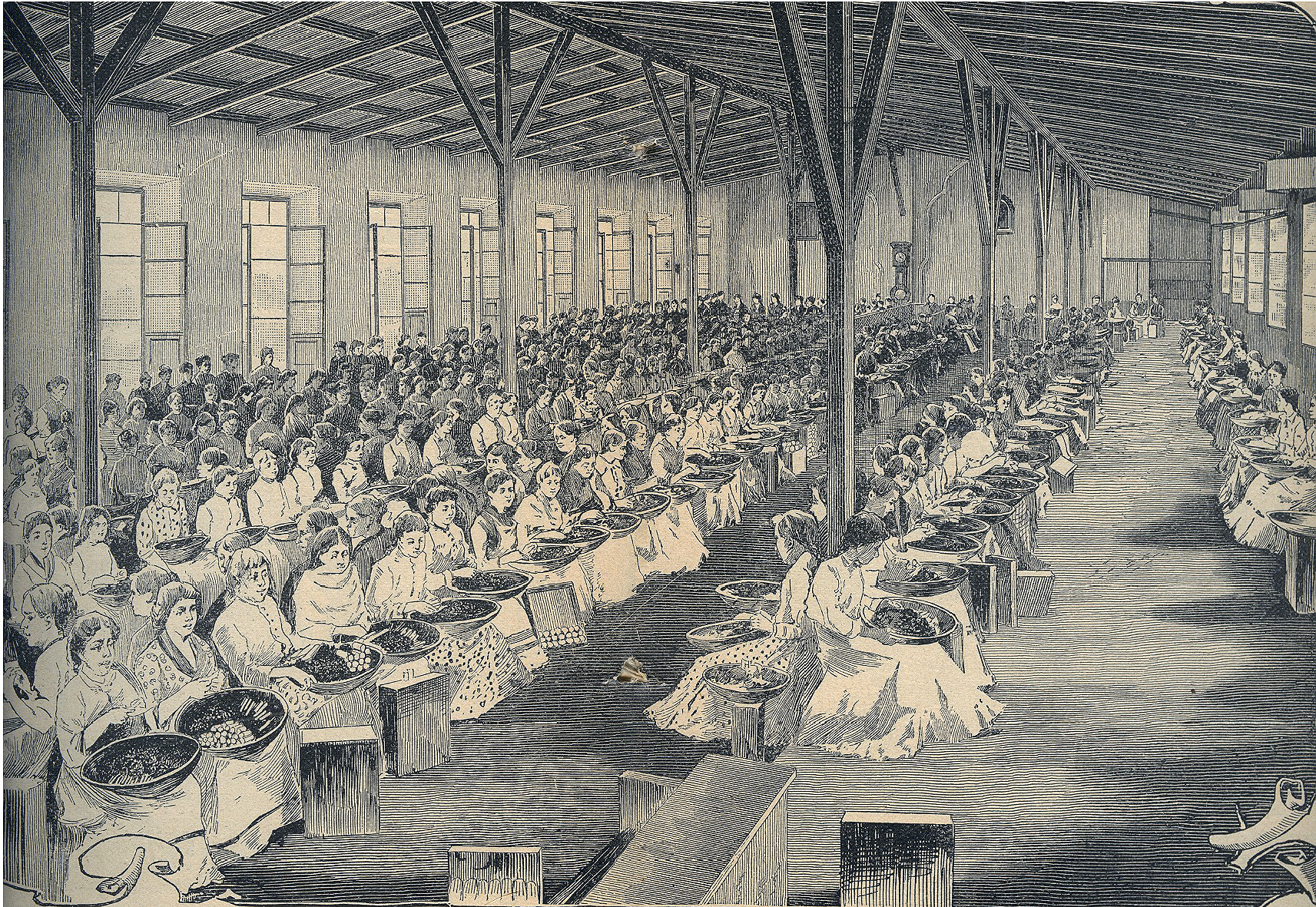

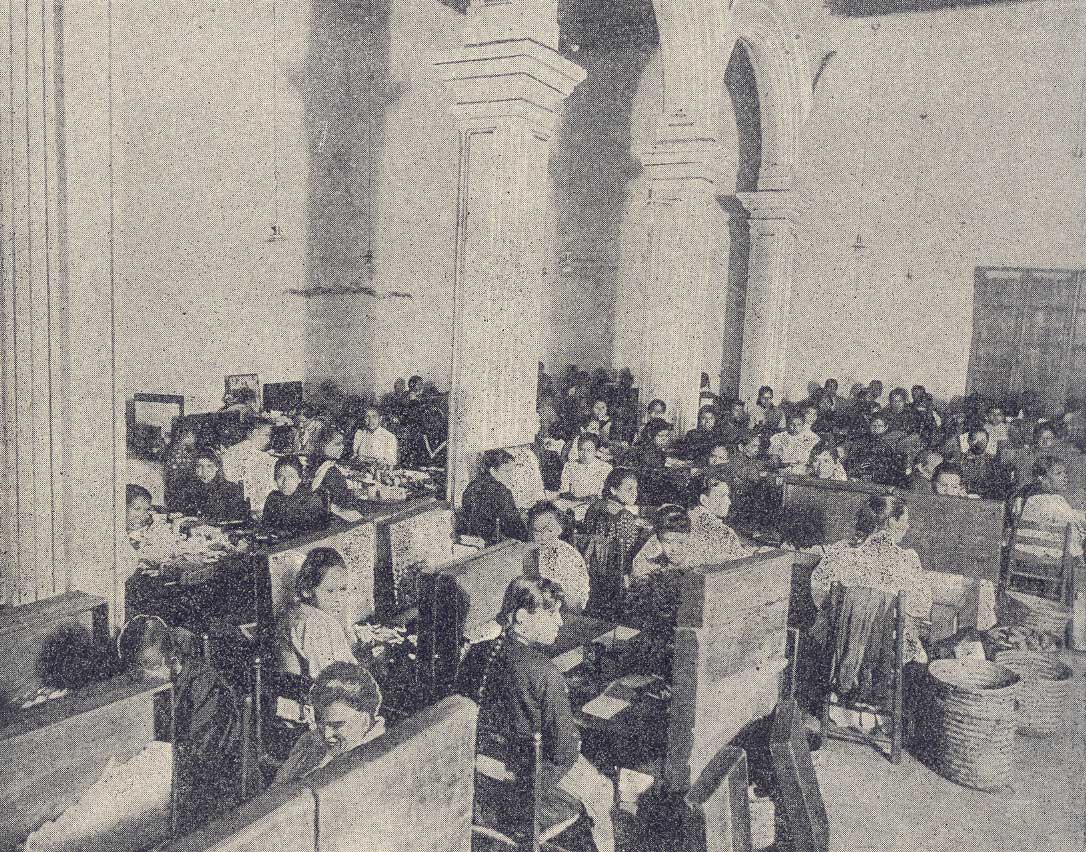

Se creó en 1887 por iniciativa de la esposa del presidente de la república, Carmen Romero Rubio de Díaz, con el fin de apoyar a las madres trabajadoras de la Ciudad de México, que tenían dificultades para atender adecuadamente a sus hijos, principalmente en el aspecto educativo, debido a su condición de mujeres obreras, con evidentes limitaciones económicas.

En esta escuela se proporcionaba a los niños, además de educación formal, buena alimentación, atención y cuidado de personal especializado. Podemos decir que esta propuesta educativa es el antecedente, en México, de las estancias infantiles y las guarderías. Cuando inició sus actividades, la escuela únicamente atendía los dos primeros grados de educación primaria. En el periodo comprendido de 1904 a 1914, concluyeron su instrucción elemental 932 alumnos.